Avec le temps, les colonisateurs ont codifié les traits phénotypiques des colonisés en termes de couleur et en firent la caractéristique emblématique de la catégorie raciale. Cette codification a probablement d’abord été établie dans l’aire britanno-américaine. Là, les noirs n’étaient pas seulement les plus exploités mais aussi ceux dont le travail était le socle principal de l’économie. Il était, surtout, la race colonisée la plus importante puisque les indiens ne faisaient pas partie de cette société coloniale. En conséquence, les dominants s’auto-désignèrent comme blancs.

En Amérique, l’idée de race a permis de légitimer les relations de domination imposées par la conquête. La constitution postérieure de l’Europe comme identité nouvelle après la conquête de l’Amérique et l’expansion du colonialisme européen sur le reste du monde, a amené l’européocentrisme épistémologique et, avec, l’élaboration théorique de l’idée de race comme naturalisation de ces relations coloniales de domination entre européens et non européens. Historiquement, cela a signifié un nouveau mode de légitimation d’idées et de pratiques déjà anciennes dans les relations entre inférieurs et supérieurs, entre dominés et dominants. Dès lors, l’idée de race s’est avérée être l’instrument de domination sociale universelle le plus efficace et le plus durable. Par ailleurs, c’est à partir de l’idée de race que s’est reconstruit un autre mode de domination, tout aussi universel et encore plus ancien : la domination entre les sexes ou bien de genre. Comme on plaçait ces peuples conquis dans une position naturelle d’infériorité, on considérait leurs traits phénotypiques et leurs découvertes mentales et culturelles comme inférieures également. De cette façon, la race devint le premier critère fondamental pour répartir la population mondiale dans les rôles, rangs et structures du pouvoir de la nouvelle société. En d’autres termes, la race est devenue le mode basique de classification sociale universelle de la population mondiale.

Le capitalisme : la nouvelle structure du contrôle du travail

D’un autre côté, dans le processus de construction historique de l’Amérique, toutes les formes de contrôle et d’exploitation du travail et de contrôle de la production-appropriation-distribution de produits ont été articulées autour de la relation capital-salaire (capital d’abord) et du marché mondial. On y inclut l’esclavage, la servitude, la petite production marchande, la réciprocité et le salaire. Dans cet assemblage, chacune de ces formes de contrôle du travail n’était pas une simple extension de ses antécédents historiques. Toutes étaient nouvelles du point de vue historique et sociologique. Premièrement, parce qu’on les a établies et organisées dans le but de produire des marchandises pour le marché mondial. Deuxièmement, parce qu’elles n’existaient pas seulement simultanément dans le même espace-temps, mais toutes et chacune articulées au capital et à son marché, et à travers cela articulées entre elles. Elles ont ainsi formé un nouveau modèle global de contrôle du travail, lui-même élément fondamental d’un nouveau modèle de pouvoir, duquel ces formes de contrôle étaient dépendantes historiquement et structurellement, dans leur ensemble, et indépendamment l’une de l’autre. Et cela pas seulement en tant que formes subordonnées à une totalité mais aussi parce que, sans perdre respectivement leur caractère spécifique ni leur lien discontinu avec l’ordre social et entre elles, leur mouvement historique dépendait surtout de leur appartenance à un modèle global de pouvoir. Troisièmement, et comme conséquence du reste, chacune de ces formes, pour venir combler de nouveaux besoins liés à de nouvelles fonctions sociales, a développé de nouvelles caractéristiques et de nouvelles configurations historico-structurelles.

Dans la mesure où cette structure de contrôle du travail, des ressources et des produits consistait en l’articulation conjointe de toutes les formes historiquement connues, on a établi pour la première fois dans l’histoire connue un modèle global de contrôle du travail, de ses ressources et de ses produits. Et dans la mesure où ce modèle se constituait autour et en fonction du capital, son caractère d’ensemble s’établissait aussi avec un caractère capitaliste. De cette façon on a établi une structure de relation de production nouvelle, originale et singulière dans l’expérience historique du monde : le capitalisme mondial.

Colonialité du pouvoir et capitalisme mondial

Les nouvelles identités historiques produites sur la base de l’idée de race ont été associées à la nature des rôles et des lieux de la nouvelle structure globale de contrôle du travail. Ainsi, les deux éléments, race et division du travail, sont restés structurellement associés et se sont mutuellement renforcés, même si leur existence respective était indépendante l’une de l’autre.

Ainsi, on imposa une division raciale systématique du travail. Dans l’aire hispanique, la Couronne de Castille a décidé de mettre fin tôt à l’esclavage des indiens afin d’éviter leur extermination complète. On les mit alors en servage. A ceux qui vivaient dans leurs communautés, on a permis de conserver leurs anciennes pratiques d’échanges de force du travail en-dehors du marché, comme une manière de reproduire leur force de travail en tant que serfs. Dans quelques cas, la noblesse indienne, une toute petite minorité, a échappé à la servitude et a reçu un traitement spécial dû à son rôle d’intermédiaire avec la race dominante. Il lui fut permis d’occuper quelques postes où officiaient les Espagnols n’appartenant pas à la noblesse castillane. En revanche, les noirs ont été réduits en esclavage. Les Espagnols et les Portugais, en tant que race dominante, pouvaient recevoir un salaire, être commerçants, artisans, agriculteurs ou producteurs de marchandises indépendants. Toutefois, seuls les nobles pouvaient occuper de moyens et hauts postes dans l’administration coloniale, civile et militaire.

A partir du 18e siècle, de nombreux métis d’Espagnols et de femmes indiennes, déjà devenus une strate sociale étendue et importante dans la société coloniale, commencèrent à occuper les mêmes fonctions que les ibériques roturiers. Dans une moindre mesure et surtout dans le secteur du service ou pour des activités qui ne requéraient pas de talents ou d’habileté spéciale (la musique par exemple), les plus « blanchis » des métis issus d’unions de femmes noires et d’hommes ibériques ont aussi été intégrés. Mais leur légitimité s’est établie plus lentement car leurs mères étaient esclaves. La répartition raciste du travail à l’intérieur du capitalisme colonial/moderne se maintint tout au long de la période coloniale.

Au fur et à mesure de l’expansion mondiale de la domination coloniale d’une même race dominante – les blancs, et à partir du 18e, les Européens – on a imposé le même critère de classification sociale à l’ensemble de la population mondiale. Par conséquent, on a produit de nouvelles identités historiques et sociales : « jaunes » et « olivâtres » furent de nouveaux termes ajoutés à ceux de blancs, indiens, noirs et métis. On a combiné à cette répartition raciste des identités sociales qui avait fait ses preuves en Amérique Latine, une répartition raciste du travail et des formes d’exploitation du capitalisme colonial. Cela s’est exprimé dans le lien presque exclusif entre blanchité sociale et salaire, associé bien sûr aux postes de commandements de l’administration coloniale. Ainsi, chaque forme de contrôle par le travail a été articulée à une race particulière. Dés lors, le contrôle d’une forme spécifique de travail correspondait au contrôle d’un groupe spécifique de dominés. Une nouvelle technique de domination/exploitation articula si bien race et travail que les deux choses parurent naturellement associées. Et cela a été, jusqu’aujourd’hui, une entreprise couronnée de succès.

Colonialité et eurocentrisme du capitalisme mondial

La position géographique et économique privilégiée que l’Amérique donnait à ces blancs dans le contrôle de l’or, de l’argent et d’autres marchandises produites par le travail gratuit des indiens, noirs et métis leur a permis d’occuper une place décisive dans le trafic du commerce mondial. La progressive monétarisation du marché mondial (stimulée et permise par les métaux précieux et le contrôle de si grandes ressources) a permis à ces blancs de contrôler également le vaste réseau d’échanges commerciaux qui leur préexistait et qui comprenait par-dessus tout la Chine, l’Inde, Ceylan, l’Egypte, la Syrie, les futurs Moyen et Extrême Orients. Cela leur a également permis de concentrer le contrôle du capital commercial, du travail et des ressources de production dans l’ensemble du marché mondial. Et tout cela a été renforcé par la suite grâce à l’extension de la domination coloniale blanche sur la population mondiale. Comme on le sait, ce contrôle du trafic commercial mondial par les groupes dominants (qu’ils fussent nouveaux ou non) dans la zone Atlantique où ils étaient basés, a impulsé un nouveau processus d’urbanisation dans ces lieux et donc un nouveau réseau et une nouvelle échelle d’échanges commerciaux : ces noyaux urbains échangeaient alors entre eux. Ce marché régional croissait grâce à l’afflux de métaux précieux. Une région historiquement nouvelle se constituait comme une nouvelle identité géo-culturelle : l’Europe et plus spécifiquement l’Europe occidentale. Cette nouvelle identité géo-culturelle émergeait comme le siège central de contrôle du marché mondial. Le même mouvement historique produisait aussi le déplacement de l’hégémonie des côtes méditerranéennes et ibériques vers celles de l’Atlantique nord-occidental. Cette centralité dans le nouveau marché mondial ne permet pas d’expliquer en soi pourquoi l’Europe est aussi devenue (jusqu’au 19e siècle et virtuellement jusqu’à la crise mondiale autour des années 1870) le siège central du processus de marchandisation de la force de travail, c’est-à-dire du développement du rapport capital-salaire comme forme spécifique de contrôle du travail, de ses ressources, de ses produits. Cependant, tout le reste des régions et populations intégrées au nouveau marché mondial, colonisées ou en voie de colonisation par les européens, conservaient surtout des relations de travail non salariales bien que, évidemment, ce travail, ces ressources et leurs produits s’inséraient dans une chaîne de transfert de valeur et de bénéfices contrôlée par l’Europe Occidentale. Dans les régions non-européennes, le travail salarié se cantonnait presque exclusivement aux blancs.

Il n’y a rien, ni dans la relation sociale produite par le capitalisme, ni dans les mécanismes du marché mondial ni dans le capitalisme en général, qui implique une nécessité historique de la concentration (non seulement, mais surtout) en Europe du travail salarié, puis plus tard, sur cette même base, de la production industrielle capitaliste pendant plus de deux siècles. Un contrôle européo-occidental du travail salarié de n’importe quel secteur de la population mondiale aurait été tout à fait plausible, comme l’a démontré l’histoire après 1870. Et cela aurait probablement été plus avantageux pour les européens occidentaux. Il faut donc en chercher l’explication dans une autre partie de l’histoire. De fait, dès les débuts de l’Amérique, les futurs européens ont associé le travail non rémunéré ou non salarié aux races dominées, car elles étaient des races inférieures. Le grand génocide des indiens au début de la colonisation n’a pas eu pour cause première la violence de la conquête, ni les maladies transmises par les conquérants mais l’utilisation de ces indiens comme main d’œuvre jetable que l’on forçait à travailler jusqu’à la mort.

La disparition de cette pratique coloniale a été rendue possible par l’échec de la rébellion des encomederos (« commandants d’indiens ») contre la Couronne espagnole au milieu du 16e siècle. La réorganisation politique du colonialisme ibérique qui en a découlé a impliqué une réorganisation de la population des indiens et de leurs relations avec les colons. Mais les indiens ne sont pas pour autant devenus des travailleurs libres et salariés. Ils ont ensuite été assignés à une servitude non rémunérée. Par ailleurs, la servitude des indiens d’Amérique ne peut être simplement comparée au servage féodale européen : la servitude des indiens n’incluait ni protection du seigneur féodal ni lopin de terre à cultiver, en guise de salaire. Surtout dans la période qui précédait l’Indépendance, la reproduction de la force de travail du serf indien se faisait dans les communautés. Même plus de cent ans après l’Indépendance, une part importante des serfs indiens était obligée de reproduire sa force de travail de ses propres moyens. Et l’autre forme de travail non salarié, ou non rémunéré tout simplement, c’est-à-dire le travail esclave, a été exclusivement assigné à la population amenée d’Afrique et appelée noire.

La classification raciale de la population et l’association précoce des nouvelles identités raciales à des formes de travail non rémunéré ont développé chez les européens ou blancs une perception du travail rémunéré comme privilège des blancs. L’infériorité raciale des colonisés les rendait indignes de salaire. Ils étaient naturellement obligés à travailler pour leurs maîtres. Cette attitude n’est pas rare, encore aujourd’hui, chez des propriétaires terriens blancs de n’importe quelle partie du monde. Par ailleurs, le salaire inférieur des races inférieures à travail égal avec les blancs dans les centres du capitalisme actuel ne peut trouver d’explications en dehors de cette classification sociale raciste de la population mondiale. En d’autres termes, elle ne peut s’expliquer séparément de la colonialité du pouvoir capitaliste mondial.

Le contrôle du travail dans cette nouvelle forme de pouvoir mondial s’est constitué en articulant toutes les formes historiques de contrôle du travail à la relation capital-travail salarié, et sous la domination de cette dernière. Mais cette articulation a été constitutivement coloniale, car elle s’est établie d’abord dans le lien entre travail non rémunéré et race colonisée (indiens, noirs, de façon un peu différente les métis puis à d’autres races dans le monde). Elle s’est ensuite établie dans le lien entre travail rémunéré et race colonisatrice : les blancs.

Cette colonialité du contrôle du travail détermina la répartition géographique de chacune des formes intégrées au capitalisme mondial. En d’autres termes, cette colonialité du contrôle du travail a dessiné la géographie sociale du capitalisme : le capital, en tant que relation sociale de contrôle du travail salarié, était l’axe autour duquel s’articulaient toutes les autres formes de contrôle du travail, de ses ressources et de ses produits. Cette relation sociale spécifique se concentrait géographiquement en Europe surtout et socialement entre les européens et tout le monde capitaliste. De cette façon, l’Europe est devenue le centre du monde capitaliste.

Quand Raúl Prebisch a forgé la célèbre image de « centre-périphérie » pour décrire la configuration mondiale du capitalisme après la Seconde Guerre Mondiale il a montré du doigt, consciemment ou pas, le noyau historique du modèle de contrôle du travail, de ses ressources, de ses produits, qui faisait partie du nouveau patron mondial du pouvoir constitué à partir de l’Amérique. Le capitalisme mondial a été, dès le début, colonial/moderne et européocentré. Le concept de « système-monde moderne » principalement développé par Immanuel Wallerstein à partir de Prebisch, ainsi que le concept marxien de capitalisme mondial, ne peuvent être pleinement compris sans les mettre en relation avec ces caractéristiques historiques spécifiques du capitalisme.

Nouveau modèle de pouvoir mondial et nouvelle intersubjectivité mondiale

Grâce à sa condition de centre du capitalisme mondial, l’Europe contrôlait non seulement le marché mondial mais pouvait aussi imposer sa domination coloniale à toutes les régions et populations de la planète en les incorporant au « système-monde » qui se constituait alors, et à son modèle de pouvoir spécifique. Pour de telles régions et populations, cela impliquait un processus de ré-identification historique, l’attribution de nouvelles identités géo-culturelles depuis l’Europe.

De cette façon, après l’Amérique et l’Europe, on a créé l’Afrique, l’Asie et éventuellement l’Océanie. La colonialité de ce nouveau modèle de pouvoir a été sans doute un des déterminants les plus actifs dans la production de ces nouvelles identités. Mais les formes et le niveau de développement politique et culturel, et plus spécifiquement intellectuel, ont aussi joué un rôle important. Sans ces facteurs, la catégorie d’« Orient » n’aurait pas été la seule légitime pour désigner l’Autre, par définition inférieur, de l’Occident, sans qu’un équivalent ne fût forgé pour les indiens et les noirs. Mais cette omission révèle que ces autres facteurs ont aussi joué un rôle dans le modèle raciste de classification sociale universelle de la population mondiale.

L’incorporation d’histoires culturelles si diverses et hétérogènes à un seul monde dominé par l’Europe a signifié pour ce monde une configuration culturelle, intellectuelle, en somme, intersubjective équivalente à l’articulation de toutes les formes de contrôle du travail autour du capital, pour établir le capitalisme mondial. En effet, toutes les expériences, histoires, ressources et produits culturels, ont aussi fini par s’articuler à un seul ordre culturel global, européen ou occidental. En d’autres termes, l’Europe a concentré toutes les formes de contrôle de la subjectivité, de la culture et de la production de connaissances.

Dans ce processus, les colonisateurs ont mené différentes opérations qui révèlent les conditions de production de la configuration d’un nouvel univers de relations intersubjectives de domination entre l’Europe et les autres régions du monde auxquelles on attribuait, au cours du même processus, de nouvelles identités géo-culturelles. Premièrement, ils ont exproprié les populations colonisées – et leurs découvertes culturelles- en prenant ce qui était le plus profitable au développement du capitalisme, et au bénéfice du centre européen. Deuxièmement, ils ont réprimé autant que possible, c’est-à-dire dans des mesures très variables selon les cas, les formes de production de savoir des colonisés, leurs propres modèles de production de sens, leur univers symbolique, leurs modèles d’expression et d’objectivation de la subjectivité. La répression dans ce champ a été, on le sait, très violente, profonde et durable pour les indiens de l’Amérique ibérique qui ont été condamnés au rang de sous-culture de campagne, illettrée, dépossédés de leur héritage intellectuel objectivé. Une chose similaire arriva en Afrique. En Asie, la répression fut bien moindre : une part importante de l’histoire et de l’héritage intellectuel et écrit a pu être préservée. Et ce fut cela, précisément, qui donna son origine à la catégorie « Orient ». Troisièmement, ils ont forcé – dans des mesures variables en fonction des cas ici aussi – les colonisés à apprendre partiellement la culture des dominants tant que cela était utile à la reproduction de la domination, que ce soit dans le champ de l’activité matérielle, la technologie, ou de l’activité subjective, en particulier religieuse. C’est le cas de la religiosité judéo-chrétienne. Tout ce processus accidenté a impliqué une colonisation des perspectives cognitives, des modes de production du sens, de l’imaginaire, de l’univers des relations intersubjectives, de la culture en somme.

Enfin, le succès de l’Europe Occidentale à devenir le centre moderne du système-monde selon la formule appropriée de I. Wallerstein, développa chez les européens un trait commun à tous les dominants coloniaux et impériaux de l’histoire : l’ethnocentrisme. Mais dans le cas européen, ce trait avait un fondement et une justification particulière : la classification raciale de la population du monde établie depuis la conquête de l’Amérique. L’association des deux phénomènes, l’ethnocentrisme colonial et la classification raciale universelle, permet d’expliquer la raison pour laquelle les Européens se sentirent non seulement supérieurs à tous les autres peuples du monde mais, plus précisément, naturellement supérieurs. Ce fait historique s’exprima dans une opération mentale d’une importance fondamentale pour tout le modèle de pouvoir mondial, surtout sur les relations intersubjectives hégémoniques et en particulier les perspectives cognitives : les Européens ont généré une nouvelle perspective temporelle de l’histoire et re-situèrent les peuples colonisés, leurs histoires et leurs cultures, dans le passé d’une trajectoire historique dont le point culminant était l’Europe. Cependant, et cela est notable, ils ne les ont pas placés dans une même ligne de continuité avec les Européens mais dans une catégorie différente, naturellement différente. Les peuples colonisés étaient de races inférieures et – pour cela – antérieures aux Européens.

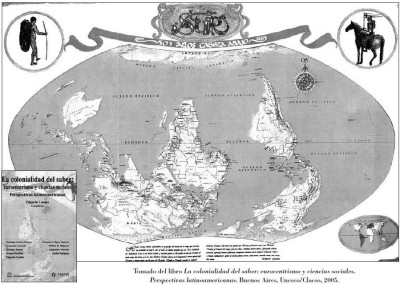

C’est dans cette perspective que la modernité et la rationalité ont été conçues comme des expériences et des produits exclusivement européens. De ce point de vue, les relations intersubjectives et culturelles entre l’Europe Occidentale et le reste du monde ont été pensées avec de nouvelles catégories : Orient/Occident, primitif/civilisé, magique-mythique/scientifique, irrationnel/rationnel, traditionnel/moderne. En somme, l’Europe et la non-Europe. Et même ainsi, l’Orient a été la seule catégorie digne d’être reconnue comme l’Autre de l’Europe Occidentale. Non pas les « indiens » d’Amérique, ni les « noirs » d’Afrique. Ces derniers étaient simplement « primitifs ». Dans cette relation entre européen-non européen, la race est sans doute la catégorie de base. Cette perspective binaire, dualiste, de connaissance et propre à l’européocentrisme, a imposé son hégémonie mondiale dans le même lit que celui de l’expansion de la domination coloniale européenne sur le monde. Il serait impossible d’expliquer autrement et de façon satisfaisante l’élaboration de l’européocentrisme comme perspective hégémonique de savoir, de la version européocentrée de la modernité et ses deux principaux mythes fondateurs. Le premier mythe fondateur est l’idée-image de l’histoire de la civilisation humaine comme trajectoire qui part d’un état de nature et trouve son aboutissement dans l’Europe. Le deuxième consiste à considérer les différences entre Europe et non-Europe comme des différences de nature (raciale) et non pas comme le résultat d’une histoire du pouvoir. Ces deux mythes peuvent être reconnus, sans équivoque, dans le fondement de l’évolutionnisme et du dualisme, deux des éléments centraux de l’européocentrisme.

Anibal Quijano

Extrait de son texte : Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y America Latina

Traduit de l’espagnol par Hanna bent Yasmina, membre du PIR