Non, le seul intérêt de cette sordide affaire américaine, c’est d’offrir l’opportunité de discuter de l’appropriation culturelle en pays assimilationniste et de préparer son éradication. Car c’est principalement d’appropriation qu’il s’agit dans l’affaire Dolezal : une appropriation culturelle, donc identitaire et politique. Chalise Saunder[3] définit l’appropriation culturelle ainsi : « les membres d’un groupe relativement privilégié opèrent un raid sur la culture de groupes marginalisés ou ayant moins de pouvoir, et extraient des pratiques culturelles ou des artefacts de contextes historiquement ou culturellement spécifiques ».

L’Europe a marqué durablement l’histoire du monde. Son palmarès en matière d’extermination et d’exploitation de peuples demeure inégalé. L’ampleur de la traite et de l’esclavage trans-atlantiques et de la mise en esclavage des Africains et de leurs descendants par les Européens en fait un crime unique dans l’histoire de l’Humanité. Le colonialisme européen fut d’une envergure telle que la structure des institutions économiques, politiques, culturelles construites pour supporter cette expansion perdure jusqu’à aujourd’hui. Cela a eu pour conséquence la disparition ou la neutralisation de patrimoines scientifiques, linguistiques, agricoles, spirituels, vestimentaires, architecturaux, etc. Dans le cas de l’esclavage transatlantique, l’entreprise de destruction et d’effacement des cultures des Africains déportés et mis en esclavage dans l’univers concentrationnaire des Amériques fut d’une perversité, d’une ampleur et d’une sophistication insensées. L’empreinte de l’Europe sur le monde est bien celle de la dépossession[4].

Pour nous, indigènes, vivant en France aujourd’hui, la suprématie blanche s’applique à nier et dissimuler nos cultures. Face à cette négation, il faut déployer des efforts gigantesques pour aimer, pratiquer, défendre et donner vie à des cultures que la France persiste à nier. Transmettre dans des conditions si oppressives est un combat quotidien et collectif contre l’effacement ; chaque jour, les indigènes réalisent ce tour de force. Car pour nous, nos cultures, ici dominées, sont nos poumons, indispensables à notre survie et indissociables de nos luttes. Ici, en pays assimilationniste, faire vivre les cultures dont nous avons hérité ou que nous venons d’inventer, est un acte de résistance.

Le pouvoir blanc nous dépeint comme dépourvus de culture. Sauf en deux occasions :

– pour expliquer défavorablement nos comportements ;

– pour l’agrément des Blancs.

Car nous sommes représentés, nous apparaissons, même si nous ne sommes pas présents. L’industrie culturelle est même l’un des champs où nous sommes surexposés. Cette présence/absence se réalise grâce à un procédé de substitution. A nos cultures réelles se substitue un double déprécié : le succédané. Il s’agit d’une production de la culture suprématiste blanche comportant des éléments de nos cultures et constituant le savoir de base sur les indigènes. Afin de masquer son caractère raciste, ce savoir de base est régulièrement actualisé par l’introduction d’extraits récemment prélevés. Le succédané se substitue pour inférioriser, moquer, caricaturer, émasculer, ridiculiser, chosifier. Sa structure n’a pas évolué depuis la période coloniale : sa forme s’est adaptée, il est dynamique.

Les Blancs, eux, sont dépeints comme étant les héritiers de La culture occidentale, ici LA culture française. Celle-ci serait prestigieuse : des penseurs, des philosophes, des héros, des résistants, une Histoire de luttes et de résistances courageuses, unehttp://indigenes-republique.fr/wp-admin/post-new.php littérature, une production cinématographique, une gastronomie riche et sophistiquée, une langue parmi les plus belles au monde. Le souchien en serait l’héritier : légitime, donc, qu’il ait plus de pouvoir dans ce pays. Un bon indigène, bien assimilé, a le devoir d’accepter cette asymétrie arbitraire et de perdre sa vie à la réduire. Si entre Blancs la culture est mobilisée pour le classement social, vis-à-vis des Indigènes elle signe la vie ou la mort sociale. On a vu pendant la période post-Charlie combien l’idée selon laquelle les indigènes ne seraient bons/humains qu’à condition d’avoir été civilisés par la république est prégnante. Ne pas vouloir ou ne pas pouvoir mobiliser la culture dominante – donc blanche – justifie la disqualification sociale. Face à cela, nous, indigènes négocions, formons des stratégies, résistons et puisons énergie, force et courage dans nos cultures.

Autant l’oppression culturelle peut réduire les cultures des indigènes en des objets descriptibles, autant la culture dominante essaie d’échapper à la prise. C’est pourtant nécessaire de la décrire car la culture blanche est moins belle qu’elle ne se rêve. Tout comme elle s’obstine à nous dépeindre nettement moins beaux que nous ne le sommes en réalité, elle entretient la confusion avec son double sublimé, quitte à se duper elle-même. Ce double, c’est la culture suprématiste blanche. Celle qui nous inonde malgré notre volonté. C’est l’étalon mobilisé pour mesurer-déclasser les autres cultures. C’est le savoir de base sur les Blancs, que tous devons déconstruire mais que tous ne gagnons pas à déconstruire. La culture dominante consacre l’expérience blanche en l’érigeant en standard. Et a le pouvoir d’imposer cela par la violence. En retour, tout individu embrassant la culture blanche peut bénéficier des effets de cette violence tout en cultivant le luxe de ne pas y prendre part individuellement. Ainsi, la blanchitude se définit comme non-violente et qualifie de violence la résistance de ceux que le racisme d’État cible. La culture blanche assure la permanence des institutions générant cette violence par la reconnaissance, la valorisation et la légitimation de celles-ci génération après génération. L’identité blanche puise sa force dans le pouvoir auquel elle s’adosse. Le privilège blanc est par conséquent indissociable de la culture blanche, et des institutions construites par et pour les Blancs.

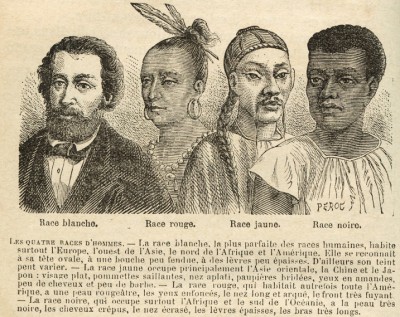

La culture blanche, c’est ce que partagent les bénéficiaires de la suprématie blanche. Elle assure la perpétuation et la légitimation du racisme. Elle évolue, dans ses détails, mais sa structure profonde ne change pas. Qu’est-ce qui la caractérise ? La domination, le contrôle, la standardisation, la hiérarchisation, la verticalité, l’inhumanité, la contradiction. C’est toute l’histoire de l’Occident : critérier, modéliser, démanteler, catégoriser. Même la beauté est modélisée. L’idéal de beauté blanc est un standard physique qui peut être décrit précisément : la taille d’un nez, l’épaisseur d’une cheville, la carnation de l’épiderme,… En conséquence, les sociétés blanches se caractérisent par une criminalité perverse centrée sur le pouvoir et le contrôle. Ces deux notions constituent le fondement de la culture blanche.

C’est pourquoi l’assimilation nous fait courir un danger : celui de délaisser nos richesses au profit de la verticalité, des hiérarchies, de la rivalité, la compétition, l’individualisme, et l’obsession pour la propriété.

La blanchité prétend aller irrémédiablement vers le mieux, être le progrès ; dans son escalade, elle a besoin de nous pour échapper à ses contradictions. Ainsi, elle fixe des standards spirituels, moraux, éducatifs, intellectuels inatteignables aux indigènes, postulant qu’ils sont atteints par tout Blanc, et exhibe notre incapacité de les atteindre en exultant. Ne nous leurrons pas : le dénigrement de Nabila, F. Ribéry, K. Benzéma, ou F. Pellerin est en réalité un discours sur les indigènes dans leur ensemble.

Quel rapport avec l’appropriation culturelle ? La culture blanche est une culture rigide, qui recherche la permanence et standardise la vie pour mieux la contrôler. Une culture de la répétition qui rabâche à l’infini une image d’elle-même sublimée et qui aborde l’avenir avec terreur. Une culture obsédée par sa splendeur : sa culture historique glorifie des crimes objectifs. Une culture individualiste et sèche incapable de se renouveler. Elle abhorre la faiblesse et rit de ceux qu’elle oppresse et violente. Trop occupée à se mirer dans un passé glorifié, elle répète, à l’identique, et meurt à petit feu de trop de confort. Audre Lorde parlait de haine de la différence. La culture blanche ne reconnaît que ce qui vient flatter son savoir, et ce qu’elle ne sait pas n’existe pas. Ce rapport au monde vicié entraîne un appauvrissement qui la conduit à sa perte. Où trouver de l’illusion de fraîcheur et de nouveauté ? Eh bien, dans nos cultures. Nous avons des cultures qui accueillent la vie, cultivent leur longévité sans être dans la répétition de l’identique, qui protègent leur mémoire et leurs racines avec plasticité. Il s’en dégage une force toujours impressionnante. Cette vitalité attise la convoitise et déclenche la rage blanche[5].

Voici une typologie du regard blanc posé sur nos cultures (ou ce qui en fait figure) : d’abord les indifférents, majoritaires, dont le seul contact avec les indigènes est le succédané. Une frange d’entre eux s’intéresse mais confond les succédanés avec la réalité : d’une part, les indigénophiles, qui vont en général se pencher exclusivement sur les formes culturelles valorisées dans les hiérarchies blanches. C’est à ceux-là que s’adressent les figures d’autorité blanches expertes en formes culturelles dominées. Le produit « Blanc qui surpasse les indigènes dans leur propre culture » s’adresse aussi à eux ; d’autre part, les indigénophobes. Eux, vont moquer le succédané pour flatter leur supériorité supposée[6]. Puis il y a ceux qui s’intéressent car ils connaissent ou envisagenhttp://indigenes-republique.fr/wp-admin/post-new.phpt la valeur de nos cultures. Dans cette catégorie, on va rencontrer : les chasseurs de fétiche et ceux qui viennent chercher une position d’autorité.

L’assimilation forcée et notre incapacité toujours pointée de maîtriser complètement la culture blanche, est à mettre en regard avec la liberté de tout Blanc de prétendre connaître/maîtriser nos cultures. C’est ce regard appuyé que se jettent des Blancs en notre présence pour moquer notre supposée méconnaissance de pratiques culturelles blanches érigées en normes. C’est l’indignation de Blancs lorsqu’en leur présence nous parlons une langue qu’ils ne comprennent pas.

Les rares formes culturelles indigènes reconnues par la culture dominante sont minorisées : les Blancs excellent dans les formes majeures, supérieures et concèdent notre compétence uniquement dans les formes mineures. Cette infériorisation constitue l’étape préalable à l’appropriation et masque une convoitise : une fois que notre culture est bien mimisée, le pilleur peut la faire prospérer. C’est là qu’intervient le défricheur, qui « découvre » un élément de culture indigène, comme les Européens « découvraient » des terres habitées. Le processus s’enclenche : de l’invisibilisation on passe à l’intérêt puis vient la décontextualisation, la dépolitisation, la fragmentation, la marchandisation, la polarisation/racialisation. La chose est vidée de sa substance et de sa force, n’en reste plus que l’enveloppe : l’esthétique.

Comme la racialisation introduit une hiérarchisation, l’esthétique devient signe de coolitude portée par un Blanc tout en étant proscrite chez les indigènes, car signe de médiocrité et d’incapacité. Nos cultures réduites à des fétiches : traquées, menacées, tuées, dépecées, démembrées. Le plaisir étant dans l’exercice du pouvoir, le fétiche vient réactiver le plaisir sadique. Ainsi, le moment où les discriminations islamophobes s’étendent et se normalisent coïncide avec celui où la barbe longue devient à la mode dans la culture blanche. Dans les mains des pilleurs, le Gwo-ka devient une gymnastique exotique, chanter le gospel devient une technique vocale, le dancehall devient une danse lascive, le Keffiyeh fabriqué en Chine un accessoire de mode qui promeut la paix entre occupant et occupé[7]. Et tout se mélange, tout s’homogénéise. Le fétiche, une fois sorti de son contexte, coupé de la culture qui l’anime et privé de la vie que lui insufflent ses acteurs, ne représente plus autant d’intérêt. Devenu un produit, il a un temps de vie limité : vient le temps où tout le monde le connaît, il est démodé, il ne vaut plus rien.

Un élément central de nos cultures est passé à la trappe par les pilleurs : les violences. Celles qui accablent simplement d’être dites. Celles qui se perpétuent génération après génération. Nos cultures sont belles parce qu’elles sont résilientes et cela n’est ni réifiable, ni critériable, ni descriptible. Elles n’opposent pas le passé et le présent, elles assimilent toute matière nouvelle sans perdre leur essence. C’est la permanence sans la rigidité : elles célèbrent la vie en en acceptant la fragilité. Cette souplesse vient de ce qu’elles ont appris à se dégager de la prise, en se réinventant pour échapper à la captation.

L’appropriation culturelle et politique, c’est la prétention individuelle à l’universalisme. « Je » – la marque de la blanchité – peut tout faire. Cette démarche-là participe de l’effacement de nos cultures. Les pilleurs de fétiches veulent nos richesses, pas notre condition. D’ailleurs, dès lors qu’ils deviennent représentants d’un genre ou d’une question politique, les pilleurs sont souvent les plus prompts à nier ou minorer le racisme. Ainsi, les amateurs d’esthétique radicale ou féline et de coupe afro sont souvent, sur le terrain, les adversaires les plus féroces et déloyaux des indigènes. L’appropriation culturelle et politique va au-delà de la seule consommation d’esthétique : elle participe du maintien de l’ordre racial en réaffirmant une inégalité de droit. D’une part ceux qui disposent de droits illimités et maîtrisent l’objet, jusqu’à définir les conditions de son existence. De l’autre, ceux constamment jugés dans la maîtrise imparfaite, entre trop peu et trop.

Ainsi fonctionne l’appropriation politique :

- S’identifier moralement au combat de racisés en lutte contre le colonialisme / le racisme / l’impérialisme ailleurs dans le monde ;

- Adopter l’esthétique de leur lutte et la plaquer en contexte français, au mépris des luttes existantes de dominés sur le même thème

- Du fait de la distribution raciale du pouvoir, acquérir une position dominante dans le champs des luttes ;

- Blanchiser, c’est-à-dire gommer l’impact de la race dans les violences sur lesquelles se focalisent ces luttes, pour y maintenir une position dominante ;

- Accuser les indigènes qui dénoncent cette blanchisation de racialiser et, par là, les marginaliser.

On peut donc se prétendre anti-colonial, scander « police assassin » ou « Palestine vaincra » tout en défendant ardemment la suprématie blanche. Puisqu’encore une fois, le racisme n’est ni un sentiment, ni une posture, ni un discours, ni une colère mal placée : c’est une question de pouvoir. L’appropriation reflète une culture coloniale[8].

Toulouse, Octobre 2014 : Manifestation contre les violences policières suite à la mort de Rémi Fraisse. Des manifestants s’approprient le geste de Hands Up Don’t Shoot, geste de lutte adopté aux USA en août 2014, suite à l’assassinat de Michael Brown à Ferguson.

Dans une société où les droits sont distribués inégalement entre différentes catégories de populations définies racialement et critériées – et ce n’est pas le dominé qui a accès aux critères, lui il met en place des stratégies pour y échapper – à place différente, droits différents. En effet, dans de nombreux contextes, le face à face interracial est marqué par l’asymétrie de pouvoir : il est souvent tentant de cultiver l’insouciance et de s’attacher à la surface des choses. Cette irresponsabilité est un luxe. Nous, nous sommes scrutés en permanence par des gardiens de l’ordre racial désireux de détecter en nous la raison de notre infériorisation. Nous ne décidons pas de quels aspects de nos cultures nous pouvons nous exprimer librement dans des espaces institutionnels. Lorsqu’un Blanc s’approprie un objet de culture dominée, Il jouit de son privilège sans scrupules, au nez et à la barbe de l’indigène qui :

– soit porte aussi cet objet, pour le sens, pour ce qu’il représente pour lui et ses pairs, et malgré les mesures de rétorsion, il continue de le faire par dignité, fierté et détermination.

– soit y a renoncé parce que, quand on n’a qu’une vie et beaucoup de combats à mener chaque jour pour sa vie et la vie des siens, il faut renoncer à certaines batailles. Ca s’appelle la survie.

Le contact avec nos cultures en vie, c’est le moment où les Blancs sont confrontés à la réalité : lorsque nous sommes libres, nous n’avons pas besoin d’eux et nous sommes libres de ne pas feindre reconnaître leur autorité. Ils ne dominent plus, ils ne sont plus le phare de l’humanité. Ils n’existent plus. Dans leur blanchité. Le contact avec nos cultures en vie est aussi l’instant où le fantasme d’universalisme s’effondre, le moment où une limite se pose. Mais les Blancs, tellement habitués à ce que tout leur soit dû, tellement habitués à être au centre de toutes choses au détriment des indigènes, s’attendent à bénéficier du même traitement dans ces espaces. Et ce sont les seuls espaces où nous pouvons le refuser sans encourir des sanctions. Le mépris manifesté à nos cultures est donc un mépris feint qui masque jalousie et envie. L’appropriation – et le discours de disqualification qu’elle contient – est une stratégie pour dégrader une chose à laquelle il serait possible d’accéder par des rapports égalitaires. Mais ça, c’est trop dur, des rapports égalitaires. Apprendre une culture en faisant preuve de curiosité, de patience, et d’humilité – comme quand ils apprennent la culture britannique –, c’est trop dur. Alors on fait payer les indigènes pour ce désarroi douloureux.

L’appropriation, c’est aussi la décontextualisation et le détournement. Il n’est pas possible de donner individuellement un sens à un objet appartenant à une culture qui ne nous appartient pas. Le pillage de fétiche est aussi une stratégie pour se placer coûte que coûte au centre des choses. Un vieux réflexe inspiré par le roman d’aventures. Quand le héros va dans le village indigène, « la masse indigène » l’accueille comme un roi, il est un demi-dieu et en tire une gratification sociale et sexuelle. Cette figure de la littérature coloniale habite encore les fantasmes Blancs. Exceller dans les cultures d’indigènes permet aussi de nier le caractère structurel du racisme : cela dit, en filigrane, « voyez, nous sommes bien les meilleurs en tout ». Qui a besoin de l’autre ? C’est important de se le rappeler, pour ne pas, par crédulité, croire que le summum de la réalisation de soi, c’est quand les Blancs découvrent nos cultures et les reprennent. La dépendance n’est pas celle qu’on croit : la blanchitude dépend de nous. Nous sommes l’instrument qui valide sa supériorité car, encore une fois, l’identité blanche est relative.

L’appropriation culturelle est une violence symbolique et matérielle qui doit être éradiquée. Ce n’est ni un hommage, ni un clin d’œil, c’est un accaparement. Porter comme un accessoire un objet qui appartient à une culture oppressée, ce n’est pas un échange, ce n’est pas une valorisation, c’est s’inscrire dans le prolongement de l’effacement. C’est le prolongement du pouvoir sur une catégorie d’être humains : cela vise à perpétuer une relation de soumission.

Malika Salaün, membre du PIR

Principales sources :

– Dr. Marimba Ani : Cleansing ourselves of european concepts

Notes

[1] La règle d’une seule goutte : était considéré comme Noire toute personne ayant au moins un ascendant Noir, par opposition à un sang de race blanche pure.

[2] //fr.wikipedia.org/wiki/Art_de_la_conversation

[3] The Bastardization of Black Culture (In America)

[4] Carte des pays qui ont été sous contrôle Européen

[5] Rage blanche : afflux de colère et d’indignation déclenché par nos transgressions de l’ordre racial

[6] C’est l’identité relative : on ne sait pas ce qu’on est, mais on sait qu’on est plus qu’un moricaud

[7] When the keffiyeh turned couture

[8] Udoka OKAFOR : Cultural Appropriation: The Act of Stealing and Corrupting