Article originalement publié sur Decolonising Geography, le 3 novembre 2021

En novembre 2019, 11 000 scientifiques du monde entier se sont unis pour déclarer l’urgence climatique (The Independent, 2019) en insistant, comme l’ont aussi fait les médias et les forces politiques – allant du journal Guardian au parlement britannique – sur la nécessité de mettre fin au statu quo. Comme ils l’ont déclaré, les populations du monde entier sont confrontées à « des souffrances inexprimables dues à la crise climatique », à moins que la société mondiale n’accepte des transformations majeures. En termes simples :

« Pour assurer un avenir durable, nous devons changer notre façon de vivre. [Cela] implique des transformations majeures dans la façon dont notre société mondiale fonctionne et interagit avec les écosystèmes naturels » (The Guardian, 2019).

Dans une série de messages sévères sur le climat, intensifiés à l’approche de la COP26 à Glasgow, l’urgence sous-jacente de la situation a été mise à nu. C’est un message déchirant, mais ce qui est plus inquiétant que le message lui-même, c’est sa familiarité. Des proclamations similaires ont été faites avant l’accord de Paris de 2016 qui a réussi à établir un cadre pour limiter le réchauffement à 1,5˚C. Cet accord a suscité beaucoup d’éloges et de célébrations pour la clarté de sa vision et de son engagement. Pourtant, seulement trois ans plus tard, les émissions annuelles ont atteint un niveau record (Tollefson, 2018). Il est de plus en plus évident que quelque chose ne fonctionne pas.

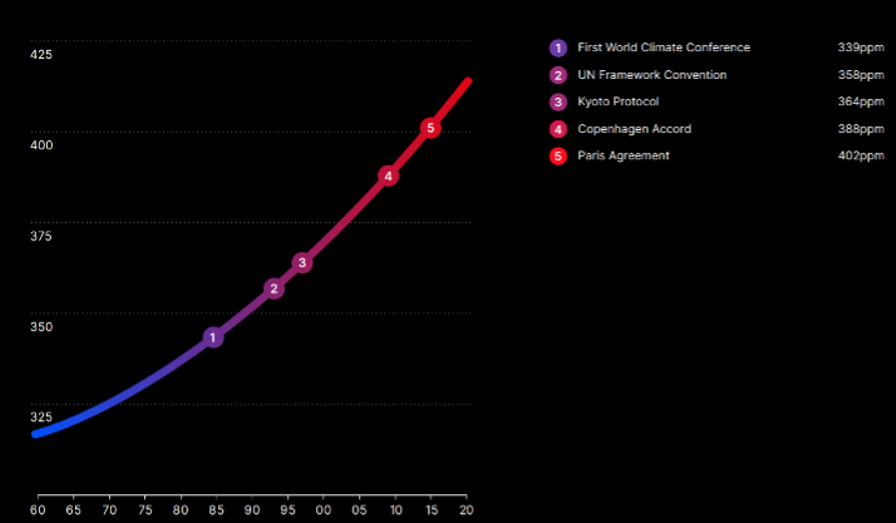

Ce n’est d’ailleurs pas un problème nouveau. L’accord de Paris n’est que le dernier d’une longue série d’accords internationaux dont l’impact tangible sur les émissions était limité. Depuis la première conférence mondiale sur le climat en 1979, en passant par la convention-cadre des Nations unies sur le climat en 1992, Kyoto en 1999, Copenhague en 2009 et enfin Paris en 2016, les accords sont devenus plus spécifiques et plus contraignants au fil du temps. Pourtant, parallèlement, les concentrations de CO2 dans l’atmosphère ont continué à augmenter. Comme le montre la figure 1, au moment de la première conférence mondiale sur le climat, le CO2 atmosphérique était de 339 parties par million (ppm) ; lors de la fondation de la CCNUCC, 13 ans plus tard, il était de 358. Au moment des attentats de Paris, il était de 402 ppm ; et aujourd’hui, il est de 417 ppm.

L’absence apparente d’impact de ces accords constitue en quelques sortes une énigme pour les écologistes. Dans une plus ou moins large mesure, chacun de ces accords a convenu, avec les nations les plus émettrices du monde, de cadres et de politiques qui auraient dû réduire les émissions de carbone. En outre, les données montrent que, dans de nombreux cas, ils ont entraîné une réduction des émissions.

Les émissions nettes de l’UE sont passées de 5,6 milliards de tonnes de CO2 en 1990 à 4,2 milliards en 2018 (Climate Action Tracker, 2021), tandis que le Royaume-Uni – historiquement l’un des plus gros émetteurs de l’UE – revendique une réduction de 44 % de ses émissions depuis 1990 (CCC, 2019). Même les États-Unis, un pays dont les efforts ont été jugés « gravement insuffisants » par les observateurs, ont enregistré une baisse modeste, passant de 7,1 milliards de tonnes en 1998 à 6,7 milliards aujourd’hui (Climate Action Tracker, 2021). La Chine, l’un des plus grands émetteurs de carbone au monde et celui qui a connu la croissance la plus rapide au cours des dernières décennies, a commencé à ralentir son taux d’augmentation, ses émissions devant se stabiliser au cours des cinq prochaines années (Climate Action Tracker, 2021) dans le cadre d’un plan national visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2060.

Que se cache-t-il donc derrière cette divergence ? Les émissions des principales économies sont en baisse ou se stabilisent, mais la hausse incessante des émissions mondiales de carbone se poursuit sans faiblir. Les grands émetteurs sont-ils en train de mentir sur leurs chiffres d’émissions ? Pas directement. Ce sont plutôt les réductions elles-mêmes qui sont illusoires parce que le produit d’un système de comptabilisation du carbone qui reste fermement national et délimité dans un monde de plus en plus global et interconnecté. Alors que les nations les plus riches diminuent de plus en plus leur part dans l’industrie mondiale, en « externalisant » les processus à faible marge et les plus dommageables pour l’environnement vers le Sud (Baumert et al., 2019 ; Malik et Lan, 2016), les émissions associées à ces processus – du moins en chiffres globaux – les suivent.

En effet, il est de plus en plus reconnu que la comptabilisation nationale de l’utilisation du carbone peut être à l’origine de l’échec plus généralisé à réaliser des avancées concertées en matière d’émissions de carbone (Moran et al., 2018 ; Peters et al., 2016). La capacité des pays les plus riches à externaliser efficacement les émissions vers des pays moins riches a été décrite comme un « colonialisme carbone » (Dehm, 2016 : 1) et l’efficacité des objectifs d’émissions britanniques basés sur la production suscite un malaise croissant (Afionis et al., 2017) parce qu’elle permet aux émissions de gaz à effet de serre – de plus en plus croissantes – de « passer par la faille carbone du commerce international » (Moran et al., 2018 : 7). Au total, les émissions importées représentent désormais un quart des émissions mondiales de CO2 (Moran et al., 2018 : 7) ce qui fait que ces émissions constituent la « prochaine frontière de la politique climatique » (New York Times, 2018 : 1).

De manière significative, cette perspective fait apparaître les économies axées sur les services comme le Royaume-Uni – dont beaucoup ont réalisé des réductions substantielles des émissions nationales ces dernières années – sous un jour particulièrement défavorable. Le Royaume-Uni est désormais le plus grand importateur proportionnel d’émissions du G7, la consommation de carbone provenant des importations étant désormais supérieure de 28 % à celle de 1997 en termes absolus (Defra, 2019). La valeur des importations britanniques a plus que doublé au cours des deux dernières décennies (ONS, 2019), les exportateurs de l’UE réglementés sur le plan environnemental représentant une proportion décroissante du total (Ward, 2020). Cette augmentation des émissions importées – ou incorporées – réduit considérablement les réductions d’émissions nationales tant vantées par le Royaume-Uni, les faisant passer du chiffre brut de 44 % tel qu’avancé par le gouvernement à une réduction nette de 10 % des émissions consommées (WWF, 2020). Par conséquent, alors que le gouvernement britannique a annoncé des réductions substantielles, les deux dernières décennies ont plutôt été marquées par un déplacement concerté des émissions du niveau national vers le niveau importé, le Royaume-Uni externalisant effectivement son industrie à forte intensité de carbone vers le Sud.

Ceci est problématique pour deux raisons. Tout d’abord, cela signifie que les nations riches peuvent prétendre à des réductions d’émissions substantielles alors qu’elles continuent à bénéficier de processus industriels à forte intensité de carbone qui se déroulent désormais au-delà des frontières nationales. Ces émissions n’apparaissent pas dans les statistiques nationales agrégées, mais elles continuent d’être produites en grandes quantités dans les chaînes d’approvisionnement internationales. Le monde est de plus en plus conscient de ce problème, mais les tentatives pour en rendre compte révèlent un deuxième problème : la difficulté de mesurer les émissions qui se produisent dans des chaînes d’approvisionnement longues, complexes et souvent volontairement réglementées. En d’autres termes, les systèmes actuels de gestion environnementale ne sont pas bien adaptés à l’évaluation des réseaux mondialisés d’émissions et de dégradation de l’environnement.

Au niveau planétaire, il s’agit d’une préoccupation urgente qui masque la dépendance continue des grandes économies à l’égard des technologies et des processus à fortes émissions. Pourtant, au-delà de l’urgence climatique mondiale, il y a aussi un coût humain et environnemental à plus petite échelle. Une augmentation de la température de plus de 1,5°C fera probablement que la pauvreté augmentera de « plusieurs centaines de millions » de personnes supplémentaires d’ici 2050 (GIEC, 2018 : 11) à l’échelle globale, et son impact local sur la pauvreté et les moyens de subsistance sera tout aussi préoccupant, par l’effet du commerce et des investissements. Libérés des réglementations et normes régissant la production nationale, les processus industriels fabriquant les biens consommés par les Britanniques restent dangereux et destructeurs pour l’environnement. De manière ostensible, les systèmes mondiaux protègent contre cela mais – comme pour la question plus large des émissions – ils le font sur une base « méthodologiquement nationaliste » bâtie autour de l’État-nation (Moore et al., 2018 : 1558). Cela donne aux pays la possibilité de cacher les dommages que leurs processus productifs engendrent, non pas en les résolvant, mais en les déplaçant au-delà de la frontière nationale et donc largement hors de vue de la réglementation et de la comptabilité.

En outre, le problème n’est pas seulement celui de la lente dégradation environnementale. Au contraire, ce type de dégradation environnementale transforme de nombreux contextes proches de l’industrie britannique en paratonnerres des impacts du changement climatique. Comme l’a souligné le projet « Disaster Trade » dans les cas du Cambodge, du Sri Lanka et des pays de la chaîne himalayenne, par exemple, les contextes dans lesquels les impacts climatiques apparaissent sont structurés de manière prévisible par des processus économiques, qui façonnent la manifestation du changement climatique dans certaines zones en orientant et en intensifiant ses impacts. La compréhension des impacts climatiques dans ce contexte nécessite donc un cadre de suivi capable de dépasser les frontières géographiques, afin de mieux refléter les processus mobiles du commerce qui façonnent les changements environnementaux dans le Sud.

Les impacts du changement climatique, y compris les catastrophes lentes que sont les sécheresses et les inondations, sont donc efficacement troqués par les pays riches et importés par les pays moins riches au prix de la croissance économique. Dans le même temps, cette dégradation de l’environnement reste cachée à cause de l’héritage analytique du nationalisme qui met l’accent sur les structures et les contraintes de l’État-nation lesquelles ne sont plus adaptées à un monde globalisé et interconnecté. Dans ce contexte, une nouvelle conception est nécessaire : une conception qui reconnaît les catastrophes non pas comme émergeant de manière autonome ou induites au niveau mondial, mais comme étant ancrées dans des processus spécifiques de l’industrie, du commerce et de la consommation.

Le colonialisme carbone en classe

Le « nationalisme méthodologique » est bien vivant dans l’enseignement de la géographie. L’approche du changement climatique en classe de géographie se fait souvent à travers un prisme nationaliste. Des diagrammes à barres et des graphiques résument soigneusement les émissions de chaque pays, et donc les contributions et la responsabilité du réchauffement climatique. Cette comptabilité nationale de l’utilisation du carbone et cette pensée limitative constituent une façon régressive d’aborder les données en classe. Il existe une tendance, en particulier dans l’enseignement de la géographie, à accepter les chiffres et les figures comme étant irréprochables, peut-être en raison de la quantité écrasante de données auxquelles nous sommes régulièrement confrontés (Puttick et Talks, 2021). Cependant, comme le démontre cet article, les chiffres ne sont pas neutres et il est impératif que nous abordions les données en classe de manière critique. En tant qu’éducateurs, nous devons nous efforcer de contextualiser les données et d’éviter de simplifier les relations entre les variables et donc d’ignorer la complexité des récits ou contre-récits qui émergent lors d’explorations plus approfondies et plus nuancées. La contextualisation du changement climatique doit se faire en mettant l’accent sur la pensée synoptique entre les sujets – en la reliant aux géographies historiques (industrialisation, colonialisme et impérialisme), aux géographies du développement (néocolonialisme et colonialisme carbone), à la mondialisation et à la gouvernance mondiale.

La justice environnementale et la justice raciale sont des questions profondément liées, et nous devons donc nous efforcer de mettre les perspectives indigènes (et celles et de la majorité mondiale) au centre des enseignements en classe, afin d’y inviter les peuples du Sud qui sont au cœur du changement climatique. En effet, ce sont les populations du Sud qui ont le moins contribué à la catastrophe climatique, mais ce sont elles qui en subiront le plus les conséquences.

Laurie Parsons et Alesha de Fonseka

Article traduit de l’anglais par Samy