Ce n’est ni la première fois depuis les premières mobilisations de l’immigration postcoloniale comme celle du MTA, des grèves des OS des années soixante-dix, de la lutte des foyers Sonacotra, de la marche pour l’égalité, etc. desquelles nous avons, nous l’avons vu, encore beaucoup à apprendre. Ce n’est ni la dernière fois car une loi intangible existe en dépit de la force des dominants : là où il y a oppression, il y a inévitablement résistance. Comme le souligne Frantz Fanon dans les Damnés de la terre : « (le colonisé) est dominé, mais non domestiqué. Il est infériorisé, mais non convaincu de son infériorité ». Ces constats de Fanon sont également pertinents pour les citoyens issus de la colonisation et de la mondialisation impérialiste.

Notre problème collectif qui dépasse de beaucoup notre diversité ne se situe donc pas dans l’absence d’énergie militante. À chaque fois qu’était annoncée la mort des luttes de l’immigration postcoloniale, de nouveaux militants ont surgi et sont venus démentir par les faits les espoirs des discoureurs et des autoproclamés spécialistes de « l’immigration et des banlieues ». Que les formes de la mobilisation aient changé ou plus exactement se soient cumulées en passant des grèves ouvrières aux marches nationales, aux grèves de la faim, etc., ne change rien au fait qu’une histoire militante des luttes de l’immigration postcoloniale se tisse en permanence.

Il ne se situe pas non plus dans une incapacité congénitale ou culturelle à nous organiser et à nous unir. On entend ainsi de plus en plus fréquemment avancer en notre propre sein des explications culturalistes (l’Arabe ou le Noir et l’organisation, l’Arabe ou le Noir et la difficulté à tisser des alliances car nous serions culturellement poussés vers le détail et non vers la perception des intérêts généraux et communs, l’Arabe ou le Noir et la palabre, etc.). Ces explications culturalistes évacuent de façon nihiliste que nous sommes confrontés à un système de domination qui isole, manipule, utilise notre précarité, flatte les égos, s’appuie sur notre précarité financière, etc.

Notre problème n’est pas plus dans l’hétérogénéité des situations et des statuts. Car au-delà de celles-ci et de ceux-ci, un point commun nous relie : que ce soit les sans-papiers qui ne sont que le résultat d’une mondialisation impérialiste, les immigrés disposant d’un titre de séjour plus ou moins durable, les Français issus de la colonisation, les Roms construits comme étrangers, etc., tous nous subissons une discrimination systémique, systématique et structurelle.

Notre problème n’est pas plus dans la force de l’adversaire sinon jamais la lutte contre l’esclavagisme, le colonialisme et les multiples expériences d’émancipation sociale partout sur la planète n’auraient pu voir le jour.

Notre difficulté est ailleurs : elle est dans le maintien et la reproduction d’une mentalité de colonisé qui depuis l’élite indigène de l’époque coloniale jusqu’aux Arabes et aux Noirs de service d’aujourd’hui, aux Tokens contemporains, aux Khobzistes de toutes les couleurs, etc., n’a jamais cessé et est sciemment entretenue par ceux qui nous dominent.

Notre difficulté est également objective : elle est dans la paupérisation et la précarisation de la grande masse des citoyens issus de l’immigration postcoloniales. Chacun sait en effet, qu’il n’est pas simple de se structurer quand les urgences du quotidien se rappellent à nous, quand l’avenir n’est pas anticipable, quand la galère enferme, quand l’on doit déjà lutter contre des attaques immédiates et multiples.

Mais camarades

Nous n’avons pas le choix, à moins de vouloir rester encore longtemps la variable d’ajustement de ce système au niveau économique comme en témoigne la dernière enquête du BIT (4 employeurs sur cinq choisissent le candidat majoritaire contre le Noir ou l’Arabe toutes choses égales par ailleurs).

Nous n’avons pas le choix à moins de vouloir rester politiquement un bouc émissaire récurrent pour le mieux, un ennemi de l’intérieur pour le pire et dans les deux cas un dérivatif permettant de masquer les véritables questions de cette société comme en témoignent le voile, la « bruma », l’identité nationale, la déchéance de la nationalité, l’œuvre positive de la colonisation, l’islam comme danger pour les femmes et la démocratie, le débat sur les Roms, etc.

Nous n’avons pas le choix humainement, à moins d’accepter les conséquences des deux aspects précédents : l’autorisation à humilier, à violenter et à tuer nos frères et nos sœurs. Car toute absence de réaction collective devant cette place que nous assigne le système est une autorisation à aller plus loin, à humilier plus loin, à violenter plus loin, à tuer plus loin. Toute l’histoire de l’humanité témoigne que c’est le refus des dominés qui ébrèche puis affaiblit et enfin détruit les dominations. De l’abolition de l’esclavage, à la lutte anticoloniale en passant par les combats sociaux, jamais une domination ne s’est retirée d’elle-même. C’est pour cela que les propos d’un Fanon, d’un Malcolm X, d’un Lumumba, d’un Cabral, résonnent encore en nous comme s’ils parlaient de notre réalité actuelle.

« Exister c’est exister politiquement » disait le regretté Abdelmalek Sayad et c’est cela qui nous manque. « Il faut allier le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de la volonté » disait Gramsci et c’est cela qu’il nous manque également avec parfois le « refus du pessimisme de l’analyse » nous amenant à vouloir croire en une amélioration de la situation des enfants de l’immigration postcoloniale et parfois « le refus de l’optimisme de la volonté » débouchant sur le nihilisme devant la réalité et nous conduisant au renoncement.

Le pessimisme dans l’analyse auquel nous invite Gramsci c’est regarder notre situation en face sans chercher à se rassurer par les questions de détails : les attaques sont grandissantes et touchent désormais la sphère de l’intimité, les enfants français de l’immigration postcoloniale continuent d’être construit comme des indigènes comme à l’époque coloniale, les crimes racistes n’arrêtent pas et la justice à double vitesse n’a pas reculé d’un iota, ceux qui ont une carte de résidence n’ont toujours pas le droit de vote en dépit de décennies de présence en France, nos Chibanis sont bafoués, les révoltes de nos jeunes sont réprimées sans qu’aucune action réelle ne soit mise en œuvre contre les véritables causes socio-économiques et policières, les sans-papiers sont installés durablement comme mode d’extorsion d’un profit maximum pour plusieurs branches économiques, etc. Voilà pour le facteur objectif de la réalité sociale.

Abordons maintenant le facteur subjectif : notre mouvement est éparpillé et atomisé en de multiples groupes prétendant chacun être légitime et authentique, la mémoire des luttes ne se transmet pas, nous condamnant à reproduire les mêmes erreurs et à être vulnérables aux mêmes pièges, le subventionnisme oriente nos actions vers les priorités gouvernementales et non vers les besoins de notre mouvement, nos coordinations sont éphémères et la moindre divergence tactique ou la moindre critique débouche sur l’éclatement, nos luttes partielles ne sont pas reliées et même peuvent s’opposer parfois alors qu’elles ne sont toutes que la réaction au même système d’oppression, etc.

Que ce soit sur le plan objectif ou subjectif nous devons aller jusqu’au bout du pessimisme de l’analyse pour choisir des priorités communes, avoir une stratégie de long terme et des tactiques adéquates. Nous avons besoin d’une intelligence stratégique collective et nous ne disposons pour l’instant que d’une capacité réactive limitée et partielle.

Mais Gramsci insiste également sur « l’optimisme de la volonté » sur lequel nous avons à nous appuyer. En dépit de l’ampleur des attaques et de la faiblesse de nos moyens les luttes sont toujours là, des organisations comme le MIB, le FSQP, le PIR, et une multitude d’initiatives au niveau local continuent leurs actions, le mouvement des sans-papiers se maintien après 16 ans de luttes en dépit de ses faiblesses et de ses contradictions, l’action pour le droit de nos Chibanis touchent plusieurs localités malgré les difficultés à se faire entendre, la question postcoloniale est posée dans toute son ampleur en dépit des insultes et caricatures qui nous ont été adressées, les initiatives de soutien à la lutte nationale du peuple palestinien ne font que grandir en dépit des procès et des menaces, au niveau de nos quartiers populaires la conscience peut se résumer en un « FAKO » indiquant que l’heure n’est plus aux illusions sur les propositions idéologiques dominantes mais à la résistance même si celle-ci n’est qu’embryonnaire, non coordonnée et non structurée, les crimes racistes donnent de plus en plus fréquemment lieu à l’émergence de comité pour que justice soit rendue, etc. Nous ne partons pas de rien mais d’une histoire riche d’une part qu’il nous faut connaître et d’une multitude de combats qu’il nous faut faire converger d’autre part.

Comme le soulignait N’Krumah à propos des luttes anticoloniales « le chemin est long car nous n’avions pas de chemin tout tracé ». Il en découle la nécessité de prendre en compte la spécificité de notre combat qui certes ressemble à d’autres combats contre la domination mais qui a aussi ses caractéristiques propres. Oublier les ressemblances c’est se condamner à réinventer la roue en permanence, oublier les différences c’est se condamner au mimétisme porteur d’impuissance. Or en la matière nous sommes confrontés à plusieurs contradictions qui nous paralysent.

La première contradiction oppose une analyse en termes de classes sociales négatrice des spécificités d’immigration issues de la colonisation à une analyse en termes de postcolonie occultant les dimensions de classes. Nous n’avons pas à choisir entre ces deux dimensions de notre être social. L’immense majorité des citoyens issus de la colonisation sont des prolétaires, des précaires, des paupérisés, des discriminés, etc. et nous ne les mettrons en mouvement massivement que si nous sommes capables de prendre en compte cette dimension identitaire. Cette caractérisation sociale nous pousse objectivement à agir avec les autres membres de la société avec qui nous vivons dans nos quartiers, avec qui nous travaillons dans nos usines, avec qui nous partageons des intérêts et des ennemis communs.

Quand à la petite minorité de rescapés qui ont connu une promotion sociale, on lui rappelle sans cesse le caractère exceptionnel de sa situation, on exige d’elle allégeance envers les oppresseurs et déloyauté envers son milieu social d’origine, on l’assigne à la fonction de « taper sur les siens ». Ils sont ainsi dans une situation comparable à l’élite indigène de la colonisation. Ils ont comme elle à choisir entre devenir des instruments des dominants ou des porteurs de valises des dominés qui relèvent la tête.

Mais nous ne sommes pas simplement des prolétaires nous sommes des prolétaires Arabes ou Noirs, assignés dans les emplois les plus flexibles, les plus précaires, les plus dangereux, etc. Nous ne mettrons en mouvement massivement les citoyens issus de la colonisation que si nous sommes capables de prendre en compte cette seconde caractéristique de notre être social. Cette caractérisation sociale nous pousse objectivement à l’autonomie exigeante pour ne pas être sacrifiés sur l’autel des revendications générales masquant nos oppressions spécifiques.

Toute l’expérience des luttes syndicales des années soixante-dix, de la marche pour l’égalité, de la lutte des foyers Sonacotra, etc. ne fait que témoigner de cette double dimension de notre être social. Sur cet aspect le MTA – organisateur notamment d’une grève générale contre le racisme à Marseille puis à Paris en septembre 1973- reste une référence, lui qui revendiquait à la fois son ancrage social et sa spécificité d’origine.

La seconde contradiction est celle entre le local et le national. Elle oppose les partisans d’un centrage sur le local occultant le fait que la dimension politique de notre sort suppose l’élaboration de rapports de forces nationaux et d’une visibilité nationale, aux partisans d’une action nationale occultant qu’elle n’a de forces que si elle traduit un réel ancrage local. Nous ne pouvons objectivement pas choisir entre ces deux territoires politiques à moins de renoncer à influencer la donne nationale au profit d’une reconnaissance locale qui parfois vire à la pire des notabilisations. NI constructions par le haut sans lendemain, ni isolements locaux, nous sommes contraints d’inventer notre chemin comme le disait N’KRUMAH, ou encore Aimé Césaire dans sa fameuse lettre à Maurice Thorez en 1956.

La troisième contradiction est celle entre la réflexion et la formation politique d’une part et la pratique militante d’autre part. Elle oppose les partisans de l’analyse théorique occultant qu’une théorie n’est efficace socialement et politiquement que si elle s’ancre dans la pratique militante et les partisans de l’activisme de mobilisation sous-estimant qu’une pratique sans théorie est propice à toutes les récupérations et pièges idéologiques. Ni Colloquisme, ni reprise des grilles théoriques dominantes, ni activisme aveugle, ici aussi nous sommes contraints si nous voulons changer la donne de nous doter de nos espaces propres d’analyses et de formation.

Bien d’autres contradictions existent et il n’est pas possible dans le cadre d’aujourd’hui de les aborder. C’est si nous sommes capables de poser les premiers jalons que nous pourrons envisager l’ensemble du chemin qui reste à parcourir.

Alors par quoi commencer ?

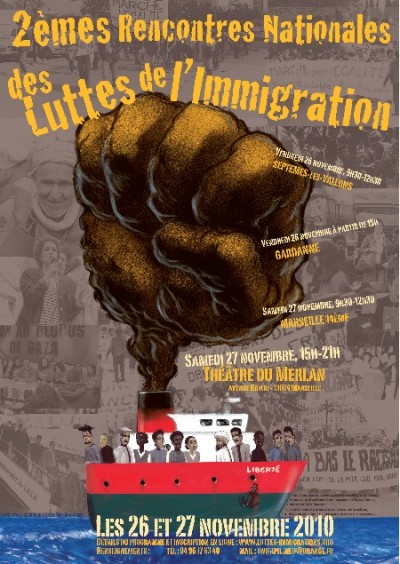

D’abord, selon nous, par la décision d’organiser des troisièmes rencontres nationales l’année prochaine dans la région parisienne en ouvrant au maximum à tous les mouvements, organisations, initiatives qui se revendiquent de la défense des intérêts de l’immigration postcoloniale. Les seuls que nous devons exclure ici se sont les Khobzistes, les nègres blancs, les mangeurs de soupes, les fayots de la république.

Ensuite en ancrant ces prochaines rencontres dans la conjoncture qui est marquée par un double fait. D’abord ce sera l’année du cinquantenaire du 17 octobre 61 et nous devons redonner à cet exemple de mobilisation autonome de nos parents toute sa signification. La reconnaissance euphémisée actuelle ne nous suffit pas. Le 17 octobre n’est pas une bavure ou la simple dérive d’un préfet fasciste Papon. De même nos parents ne sont pas descendus manifester simplement contre le couvre-feu. Le 17 octobre est un crime colonial qui ne pouvait pas être décidé par un préfet aussi influent soit-il. Il a été commis pour influencer les conditions de l’indépendance de l’Algérie et ainsi faire pression sur toutes les velléités des nouveaux États d’Afrique. Les manifestants pour leur part ont défilé pour l’indépendance et en soutien au FLN et non seulement contre un couvre-feu. Nos prochaines rencontres doivent se donner les moyens d’être le couronnement d’une campagne nationale nous démarquant des fausses commémorations.

Le second fait sera la proximité des présidentielles pour lesquelles il est urgent de trouver des formes de visibilité forte nous permettant de nous ingérer dans cette campagne qui nous concerne. Malheureusement nos revendications sont tellement nombreuses qu’il n’est pas aisé de choisir des priorités alors même que la visibilité suppose des priorisations. Notre revendication reste celle des combats des décennies précédentes : l’égalité des droits, complète, totale, immédiate et sans condition.

Nous proposons de prendre comme critère de choix les revendications posant des questions de dignité urgentes : le droit de vote aux résidents étrangers et les revendications de nos Chibanis. Nous proposons d’y ajouter une revendication qui symbolise les discriminations systémiques que nous subissons : la fin de la préférence nationale c’est-à-dire la suppression des emplois réservés aux nationaux. Bien sûr d’autres revendications pourront s’ajouter dans l’année de mobilisation qui précédera les troisièmes rencontres mais nous aurons à veiller à ne pas sombrer dans le catalogue illisible et invisible. Il s’agit ni plus ni moins de choisir des revendications sur lesquelles « nous foutrons le bordel » dans la campagne électorale.

Enfin nous l’avons souligné pendant ces deux jours : apprendre de nos anciens est une nécessité. Nous proposons de constituer une école de formation de cadres politiques dans laquelle nous pourrons mener ce travail d’apprentissage. Nous proposons également de mandater un comité de suivi pour la mise en œuvre de ces orientations.

Le programme est lourd et il s’ajoute à toutes nos mobilisations déjà existantes. Nous n’avons pas d’autre choix que de construire ce nouveau chemin dont parlait N’Krumah. Faute de cela nous nous retrouverons dans quelques années pour faire les mêmes constats, déplorer les mêmes contradictions, nous réchauffer aux mêmes certitudes, soumis aux mêmes indignités.

Décidément Sayad avait raison : Exister c’est exister politiquement

Alors levons le poing et gardons la tête haute