« Les bonnes raisons pour renier cette place de fondateur (ou de co-fondateur) des critical whiteness studies sont nombreuses. Produire une telle généalogie revient à faire du moment de publications de travaux sur la blancheur par des blancs, dans les années 1990, l’origine d’une »nouvelle » ère d’investigations scientifiques, alors que dans les faits des écrivains et militants de couleur ont étudié depuis longtemps les identités et les pratiques des blancs, en tant que problèmes devant être historicisés, analysés, théorisés et contrés.[1] »

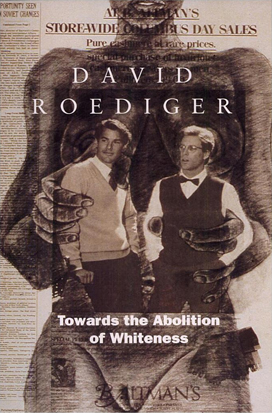

En effet, bien que les whiteness studies aient été institutionnalisées au début des années 1990, grâce notamment à deux ouvrages majeurs The Wages of Whiteness. The Making of the American Working Class (1991) de David Roediger et How the Irish became White (1995) de Noël Ignatiev, celles-ci se placent dans une longue tradition théorique et n’ont pas été « inventées » par les blancs. S’il nous semble primordial de publier cette traduction c’est pour plusieurs raisons. D’une part, David Roediger est un auteur dont certains textes devraient nous servir de références théoriques mais également nous aider à développer notre pensée décoloniale. Bien qu’hélas les textes de David Roediger disponibles en français soient trop rares[2]. D’autre part, les travaux de David Roediger permettent de réaffirmer l’importance de la race lorsque l’on analyse les contradictions de classes, sans pour autant appeler abstraitement à une « articulation ». En effet, comme l’écrit Sadri Khiari « Dire que finalement toutes les exploitations et les oppressions s’adossent et se chevauchent les unes les autres ne suffit pas à en résoudre l’équation, en l’occurrence que, s’il y a sans doute des intérêts communs à tous les opprimés, il y a également des conflits d’intérêts entre eux.[3] ». C’est d’ailleurs l’un des apports principaux de Roediger, puisque dans son ouvrage The Wages of Whiteness, il s’interroge sur la raison pour laquelle les ouvriers blancs tiennent tant à leur blancheur. C’est cela qui lui a fait développer l’idée (qu’il reprend à W.E.B. Du Bois) d’un salaire de la blancheur dont bénéficient même les ouvriers blancs. Pourtant, bien que les analyses de Roediger soient le plus souvent brillantes et très utiles à notre compréhension du racisme, dans le texte que nous reproduisons ci-dessous, il importe de pointer deux faiblesses : d’une part Roediger semble considérer la race comme un pur produit idéologique, « ontologiquement vide » comme il l’écrit lui-même, refusant par-là de percevoir la réalité matérielle de la race – et donc son autonomie vis-à-vis de la question de la classe ; d’autre part Roediger semble offrir comme solution aux blancs de simplement refuser d’être blancs, d’être des traitres à leur race en somme. Pourtant, il semble évident, comme l’a noté Satnam Virdee dans son essai Racism, Class and the Dialectic of Social-Transformation, que dissoudre le « club » des blancs ne suffira pas à dissoudre la blancheur. Une telle analyse semble, en effet, ignorer les structures qui produisent et reproduisent le racisme dans la société capitaliste. Même si une majorité de blancs rejetaient leur blancheur, ils bénéficieraient toujours des privilèges liés à celle-ci. C’est d’ailleurs ce que précise Roediger à la fin de son texte lorsqu’il écrit que « en un certain sens, les blancs ne peuvent pas totalement renoncer à leur blancheur, même s’ils le souhaitent », prenant l’exemple de l’héroïne italo-américaine du film Jungle Fever.

Mais l’intérêt de ce texte réside dans le fait de rappeler qu’être blanc, c’est également faire partie d’une race sociale (une race dominante). Car, analyser la race blanche est un point qui manque hélas bien trop souvent à nos analyses politiques. Parmi les militants et théoriciens politiques qui prennent en compte la question raciale comme une question systémique, trop nombreux sont ceux qui utilisent le terme « racialisation » pour parler en réalité des non-blancs, comme si les blancs n’étaient pas une race. Cette question, n’est pas qu’un simple problème de vocabulaire mais interroge réellement notre théorie politique et les conséquences pratiques qui en découlent. En effet, nous utilisons régulièrement les expressions « rapport de forces », « lutte des races », etc. … Or, un rapport, une lutte, nécessite un camp contre lequel nous luttons. Considérer que seuls les indigènes sont racialisés revient en quelque sorte à individualiser les blancs en ne nous focalisant que sur leurs attitudes et non sur la race sociale qu’ils forment. Les blancs pourraient être racistes ou non. Or, puisque nous analysons le racisme à partir des privilèges qu’ont les blancs, il est important de garder en tête que leurs privilèges découlent de leur race sociale. Nous proposerons donc de parler « d’indigénisation » et de garder le terme « racialisation » pour parler du processus historique qui a permis la naissance des races sociales blanches et non-blanches. Par ailleurs, ce texte pose des questions importantes et notamment celle du fossé entre la « mode » des études sur la race et la pratique politique. Notre but n’est bien évidemment pas de faire de l’anti-intellectualisme primaire mais bien de nous interroger sur le lien entre théorie et pratique décoloniale.

Bien que ce texte comporte donc quelques faiblesses, nous pensons qu’il est important de le publier et de nous intéresser à son économie générale plutôt qu’à certains points qui peuvent sembler vieillis ou peu pertinents pour notre situation. Nous espérons ainsi, humblement, par ce texte participer à la continuation de notre réflexion et de notre théorie décoloniale en vue de faire progresser notre organisation politique, donc notre pratique.

Selim Nadi, membre du PIR

De la construction sociale de la race à l’abolition de la blancheur (Whiteness)

David Roediger

Une plaisanterie circulant parmi les universitaires Africains-Américains met l’accent sur la distance entre les modes académiques d’études sur la race et la vie dans « le monde réel ». « J’ai remarqué, dit cette blague, que mes recherches démontrant que la race est une construction sociale et idéologique ne m’aident pas vraiment à trouver un taxi tard le soir ». Cet humour est assez ironique en cela que la plaisanterie ne rejette pas l’idée qu’il est important d’écrire sur, et d’analyser la construction sociale de la race, mais elle met l’accent sur le fait que la race peut être plus facilement démystifiée sur le papier que désarmée dans la vie réelle.

La problématique soulevée par « la blague du taxi » fait partie intégrante d’un questionnement plus large de récentes études critiques se basant sur le fait que les attentes de ces travaux, bien que se voulant populaires et politiques, n’ont jusqu’à présent pas abouti à des résultats pouvant endiguer l’avancée de la réaction aux États-Unis. Parmi les critiques les plus importantes au sein de ces « nouveaux travaux », on trouve une tendance à voir principalement le manque d’impact politique comme une preuve que ce ne sont pas uniquement les études postmodernes, mais également les travaux universitaires mettant l’accent sur le genre ou la race, qui seraient au mieux frileusement apolitiques et au pire obscènement hypocrites dans leur radicalisme. De telles attaques nécessitent une réponse, car elles marquent effectivement un point à travers la critique du jargon hyper-académisé que l’on trouve dans les écrits les plus récents, mais également parce que les intellectuels radicaux devraient se tenir à un minimum d’engagement politique. Il serait aisé de démontrer que les critiques de ces nouveaux travaux manquent elles-mêmes bien souvent de propositions politiques cohérentes au-delà d’un vague populisme et d’une nostalgie pour un marxisme qui ne peut pas survivre dans un monde où les femmes et les personnes de couleur forment de plus en plus le corps de la classe ouvrière et de la gauche. De la même manière, il serait facile d’arguer qu’il est injuste d’attendre du petit nombre d’enseignants à l’université qu’ils influent sur les habitudes des conducteurs de taxis américains. Ce qui est plus compliqué, mais pourtant nécessaire, pour ceux d’entre nous qui pensent que ces récents travaux contribuent modestement au changement radical, est d’être bien plus précis sur la manière dont cela se produit et sur les implications politiques de nos travaux.

En relevant ce défi, j’aimerai me focaliser en particulier sur les implications politiques découlant de l’idée que la race acquiert son sens par les actions des êtres humains dans des contextes historiques et sociaux concrets, et n’est pas une catégorie biologique ou naturelle. Le développement de cette perception de la race constitue un accomplissement majeur pour les récents travaux, accomplissement qui traverse largement les frontières disciplinaires. Les étudiants peuvent ainsi apprendre cette leçon en biologie par les écrits de Stephen Jay Gould ou Donna Haraway ; en histoire via les études percutantes de Alexander Saxton et Edmund Morgan ou encore par l’essai majeur de Barbara Field ; en sociologie avec Richard Williams ; en littérature avec les travaux de Toni Morrison ou Hazel Carby ; dans les études féministes (women studies) avec bell hooks ou Vron Ware ; dans les études religieuses avec Cornel West ; dans les cours sur les Africains-Américains en lisant l’indispensable Slave Culture de Sterling Stuckey. La théorie post-structuraliste a enrichi le travail de certains de ces universitaires et a fait connaître les études d’Eric Lott, Colette Guillaumin et Coco Fusco, chacun ouvrant des dimensions importantes dans la « dénaturalisation » de la race.

Les étudiants commençant à comprendre que la race ne prend tout son sens que dans les sociétés humaines, plutôt que dans l’ADN, sont ceux qui relient généralement tout ce qu’ils ont appris dans un certain nombre de domaines. Cela prend souvent du temps avant que le déclic ne se produise. Même au sein d’étudiants à la sensibilité de gauche, l’idée que la race est naturelle est tellement enracinée que l’on retrouve souvent la proposition selon laquelle l’éducation libérale [N.d.T : dans le présent texte, le terme « libéralisme » est à comprendre dans son sens anglo-saxon] et même radicale doit s’efforcer d’enseigner que la race n’est pas quelque chose de très important, mais est néanmoins une réalité matérielle. Lorsque les étudiants « pigent » cela, ils sont souvent extrêmement enthousiastes. Voir la race comme une catégorie faisant constamment l’objet de luttes et de réassignation, leur fait ainsi prendre conscience que les possibilités d’action politique, en particulier, et de capacité d’agir (agency) des humains sont bien plus larges que ce qu’ils pensaient. Ils réfléchissent ainsi à la manière par laquelle les structures d’oppression sociale ont contribué à la voie tragique qui a donné tout son sens à la race. Ils en viennent ainsi souvent à accuser ces structures. Concernant le degré limité, mais important, auquel ces choses arrivent, un coup d’œil à l’extravagant cauchemar du Reader’s Digest/New Republic permet d’appréhender ce qui s’incarne dans l’éducation supérieure américaine « politiquement correcte ».

Mais, aussi importante que soit cette transformation, elle sert le plus souvent à se frayer une voie à travers les séminaires universitaires plutôt qu’à travers le reste de notre quotidien. Tout comme le suggère la plaisanterie d’ouverture de ce texte, en raison même de son manque de substance, la race est une idéologie très puissante. Si les étudiants espèrent que le potentiel de la race leur ouvrira la voie simplement car elle permet une démystification intellectuelle importante du concept, ils seront très vite déçus. Plus important encore, l’idée que la race est construite socialement est si fondamentale que par elle-même elle implique des conclusions politiques spécifiques. En l’absence d’un large mouvement étudiant ou ouvrier au sein duquel ils pourraient « tester » la manière de passer de vues générales à des actions spécifiques, les étudiants ayant ouvert les yeux concernant la race risquent d’apparaître sur le devant de la scène durant la campagne de Clinton, avec l’accent qu’il met à vouloir rassembler tous les Américains. Ils risquent ainsi de terminer dans de petites sectes socialistes, où l’acceptation que la race est une catégorie naturelle est contre-balancée par une insistance plus grande sur l’idée que la race est également manipulée et mise en avant par les employeurs et les politiciens afin de diviser les ouvriers – insistance qui légitime un argument sonnant comme une totale démystification de la race, basée en fait sur une seule compréhension de classe. Sur les campus, les étudiants ayant été éclairés par la race se trouvent en général en train de militer pour l’expansion des études afro-américaines, car ils sont fascinés par la manière dont l’idéologie raciale a conditionné l’histoire et la vie quotidienne. Inversement, ils arguent que tout ce qui est spécifique racialement (race-specific) est illusoire et dangereux. Ceux qui s’en prennent à l’existence de la race comme catégorie naturelle, quant à eux, développeront souvent des positions politiques confuses. L’édition spéciale de Newsweek sur la rébellion de Los Angeles de 1992, par exemple, suit la voie progressiste selon laquelle le « concept véritable de race » serait une « relique scientifiquement absurde » puisqu’« il n’y pas de catégorie telle que »noirs » ou »blancs » … qui ne définissent aucunement une race ». Puis, ce même article propose plus ou moins aléatoirement un ensemble de solutions familières et confuses contre la crise urbaine, les incitations fiscales pour les entreprises, les aides sociales, les zones franches industrielles, l’entraide, les valeurs familiales et l’accroissement des forces de police.

Bien évidemment, aucun texte des intellectuels radicaux ne peut se substituer à un mouvement pacifique dans lequel les idées peuvent être mises à l’épreuve de la réalité. Mais il incombe néanmoins à ceux d’entre nous qui défendent l’idée que la race est une construction sociale de reconnaître que c’est là une percée intellectuelle vitale afin de dire que nous pensons que cette percée peut avoir une visée politique. La présente introduction débute par le court récit d’exemples d’Angleterre et d’Afrique. Cette section veut montrer que l’idée que la race est une construction sociale « fonctionne » assez largement, en aidant à clarifier certaines questions, mais qu’elle n’aide pas, en elle-même, pour autant, à résoudre la question de la direction à prendre concernant la race et la classe. Revenant aux États-Unis, ce texte critique la tentative de minimiser l’accent mis sur la prétendue « division » ou « illusion » de la question raciale dans les luttes politiques américaines. Il défend l’idée selon laquelle l’implication politique centrale résultant de l’idée que la race est construite socialement est la nécessité politique de s’attaquer à la blancheur (whiteness) en tant qu’idéologie destructrice plutôt que de s’attaquer au concept de race de manière abstraite. Bien que reconnaissant le passé tragique et le barrage à la création d’une classe ouvrière non-blanche, le présent essai arrive à la conclusion que la conscience de la blancheur (whiteness) contient également les éléments d’une critique de cette conscience et que nous devrions encourager des politiques basées sur des signes allant vers l’abandon populaire de la blancheur.

Notes transatlantiques sur la construction sociale de la race

Il est aujourd’hui quasiment impossible de voyager loin sans se heurter à l’éclatante évidence que la race est une idéologie construite socialement plutôt qu’une catégorie déterminée biologiquement. Dans la région Ashanti du Ghana, où ces lignes sont écrites, nous sommes salués dans la rue par des enfants qui chantent « Oburoni koko maakye ». Les Ashantis anglophones traduisent souvent cela par « bonjour homme rouge-blanc ». De la même manière, oburon wawu, termes généralement utilisé pour les habits occidentaux, est traduit de manière charmante par « l’homme blanc qui est mort ». Quoi qu’il en soit, oburoni dérive du terme Aburokeyre, le mot Akan pour « de l’autre côté de l’eau » et n’est donc pas l’équivalent de l’usage du terme blanc par les Euro-Américains. Les nombreux Chinois, Coréens et Japonais qui vivent désormais au Ghana sont généralement également qualifiés de oburoni. Mais en débattant de la traduction, les Ashantis pointeront le fait que ce n’est pas juste parce qu’ils viennent « de l’autre côté de l’océan » mais bien parce qu’« ils sont blancs » – c’est-à-dire qu’ils sont perçus comme ressemblant et agissant comme des Européens et des Américains. Les visiteurs Afro-Américains présentent un cas intriguant car ils ont littéralement traversé l’océan pour rejoindre les Ashantis. Dans la plupart des cas aujourd’hui, ce ne sont que les visiteurs ayant la peau la plus claire qui seront appelés oburoni. Mais récemment, il y a apparemment eu une tendance à leur accoler ce terme en utilisant ce dernier dans son sens originel. Il est ainsi intriguant qu’un spectateur britannique des discours de Malcolm X au Ghana sur la célébration de son pèlerinage à la Mecque me disait que les Ghanéens étaient surpris qu’un oburoni puisse dire de telles choses. En effet, l’un de ses auditeurs se rappelle qu’écoutant Malcolm, il le qualifiait d’homme blanc aux idées stupéfiantes. Bien que de forts éléments de liesse traversent de telles caractérisations, elles doivent nous alerter sur la complexité et la réalité de la construction sociale de la race.

D’autres expériences transatlantiques montrent la manière dont la construction sociale de la race pénètre la politique. En 1984, lorsque nous vivions dans le quartier londonien de Brent, des immigrés et descendants d’immigrés de diverses nationalités se désignaient souvent eux-mêmes de « Noirs », car cette catégorie « raciale » se rapprochait de ce que le travail brillant de A. Sivanandan a caractérisé de « couleur politique » des opprimés. Les Indiens d’Asie, les Pakistanais, les Malaisiens, les Turcs, les Chinois, les Bangladais, les Arabes et même les Chypriotes et quelques Irlandais s’identifiaient ainsi. Alors que je faisais une tournée de conférences en Afrique du Sud, en 1989, nous avons remarqué la manière par laquelle les opposants à l’apartheid définissaient la catégorie inter-raciale (mixed-race), créée par le gouvernement, de « colorés » (coloured) comme une simple création idéologique, en prenant toujours soin d’utiliser l’expression « soi-disant colorés ». Nombreux furent ceux, au sein de la population « soi-disant colorée » qui insistèrent sur le fait qu’ils étaient des Africains. Lors de cette même visite en Afrique du Sud, le fils d’un ouvrier africain du port de Cape Town nous raconta une histoire qui, plus tard, illustrera magnifiquement de quelle manière la race est une idéologie produite, et reproduite. L’indication « RÉSERVÉ AUX BLANCS » (WHITES ONLY), comme le racontait son père, n’apparut sur le bord de mer de Cape Town qu’après avoir observé des marins blancs américains esquiver les équipements « réservés aux Européens ».

Chacun de ces exemples est précieux en cela qu’il montre que l’idée que la race est construite socialement est valable et importante. Mais ils permettent également de pousser nos discussions vers la complexité permettant à de tels savoirs d’avoir une application politique. En les étendant, et en les sondant, on voit que chaque exemple soulève ses propres problématiques. Nous devons, par exemple, réfléchir au fait que depuis le début des années 1980, les initiatives visant à bâtir une identité pan-noire (pan-Black identity) au sein des opprimés britanniques furent confisquées et même démantelées par une résurgence aiguë des particularismes ethniques. Comment les militants politiques, armés par la connaissance qu’ils ont que la race est une catégorie idéologique et mouvante devraient-ils évaluer ce changement ? Était-ce le résultat inévitable de la tentative de bâtir des résistances basées sur « l’illusion » de la « couleur politique » ? Le particularisme ethnique est-il une identité plus historique, voire plus « réelle », liée à la survie d’une tradition inventée de négritude (Blackness) commune ? Ou, comme le maintient avec force Sivanandan, la vraie possibilité d’unifier les exploités autour d’une conscience liée à la « couleur politique », basée sur la classe et la race, a-t-elle été renversée par des politiques publiques délibérées et par l’opportunisme dans les rangs des leaders ethniques (ethnic leaders) ?

On retrouve le même type de problèmes dans l’exemple sud-africain. Dans mes anciennes conférences là-bas, je tentais désespérément d’étendre l’expression « soi-disant colorés » à toutes les constructions raciales, je parlais ainsi de « soi-disant blancs » et de « soi-disant noirs ». Afin de mettre en lumière le fait que ces catégories étaient également produites historiquement, cela apparaissait alors sans doute comme une stratégie justifiable. Pourtant, en tant que contribution au débat politique au sein du mouvement de libération sud-africain, ce fut moins pertinent. Les meilleurs militants réclamaient alors un programme complet de discrimination positive (affirmative action) dans les écoles, les structures du mouvement et dans la société plus largement, tenant au fait que la voie vers le non-racialisme incluait de prendre en considération la race. Cependant, j’offrais une formulation qui risquait de conforter les idées de ceux qui croyaient qu’un futur non-racial pouvait émerger de l’ignorance de politiques basées sur la race et qui défendaient l’idée que la race était inutile et contre-productive. Aussi puissante qu’elle soit, l’idée que la race est une construction sociale ne nous informe pas de manière magique sur les stratégies à adopter pour surmonter l’oppression race-classe.

Le tournant de l’exemple ghanéen apparaît comme étant plus prosaïque. Lorsque nous marchions dans Kumasi, spécialement dans les quartiers où nous n’avions jamais été auparavant, les habitants criaient parfois jovialement, en anglais, « Eh, vous êtes blancs ! ». Cela me frappait comme si j’étais un exemple déroutant, et surprenant, de non sequitur, avant que je ne réalise que l’on ne voyait quasiment aucun blanc marcher sur une longue distance ici. Le fond de leur pensée était en réalité « Eh, vous êtes blancs et vous vous promenez ici ! » ou « Eh, vous êtes blancs et devez avoir une voiture ! ». Bien que ce commentaire semblait porter purement « sur la couleur » ou « sur la race », il portait en réalité sur un comportement qui faisait qu’il était important de tenir compte de la couleur. Ainsi, bien que la race soit construite idéologiquement, elle est construite à partir du véritable schéma, prévisible et répété, de la vie réelle. En effet, comme le montrent Barbara Fields et Walter Rodney, c’est l’interconnexion avec la réalité qui donne à la race un intérêt aussi puissant et idéologique. Les blancs ne sont pas biologiquement programmés pour avoir une voiture ou une moto, mais au Ghana il est rare qu’ils en manquent, et c’est ce qui rend la race si importante dans un endroit si chaud, montagneux et poussiéreux, où même marcher est un travail. Dire cela revenait « en réalité » à prédire que les revenus des propriétaires de voitures, leur liens avec les entreprises multinationales et leur rôle dans les organisations humanitaires, les projets des missionnaires ou la recherche académique ne dissoudraient que difficilement la perception de l’interconnexion entre une voiture et la couleur de peau. Comme le remarque la magistrale History of Guyanese Working People de Rodney, les perceptions du monde en terme de race ont prospéré car elles semblaient « constituées des expériences de la vie quotidienne des gens ». La race est donc à la fois irréelle et une réalité visible. Sa démystification ne peut donc pas être accomplie par des exemples intellectuels hermétiques, mais seulement par une lutte politique et culturelle très compliquée.

Pourquoi continuer à parler de la race ?

L’évidence que la race est construite socialement, qu’elle est idéologiquement puissante et traversée par la complexité, est désormais mieux acceptée, mais reste toujours aussi fascinante. Électoralement, comme l’ont montré Thomas et Mary Edsall ainsi que d’autres, la blancheur est devenue, pour reprendre l’expression de Sivanandan, une « couleur politique » qui éblouit la coalition disparate de la nouvelle droite (New Right) et leur permet d’attirer assez de votes des classes moyennes et ouvrières blanches effrayées et aigries, pour régner. De la réalisation de la législation des droits civiques du milieu des années 1960, jusqu’à 1992, seul un démocrate a occupé la maison blanche, et il a, après une manœuvre politique astucieuse, salué l’importance de la « pureté ethnique ». Depuis la « négligence » de Willie Horton, même l’engagement démocrate mitigé pour les droits civiques s’est évanoui du parti, si enclin à la suspicion d’être « laxiste sur la race » que son leadership s’est engagé pour huit ans dans une recherche plus ou moins ouverte à un candidat blanc inattaquable dans ce qui était appelé une stratégie sudiste (Southern strategy) mais qui est mieux comprise en tant que stratégie des banlieues.

La blancheur exerce une telle force politique, malgré son complet discrédit en tant que « couleur culturelle », malgré le fait qu’elle soit devenue le sujet de plaisanterie des comiques de stand-up qui mettent en avant la vacuité de la « culture blanche » dans une nation où beaucoup de ce qui est nouveau, excitant, excellent et populaire – dans la musique, la mode, l’éloquence, la danse, la langue vernaculaire, le sport et de plus en plus dans la littérature, les films et les essais – vient des Afro-Américains, des Asiatiques-Américains ou des communautés Latinos. Nous faisons face, en bref, à une folle et ahurissante situation dans laquelle l’attrait pour la blancheur est pitoyablement maigre mais où l’effectivité de cet attrait pour la blancheur – de Howard Beach à Simi Valley jusqu’aux urnes électorales – est à son paroxysme. Le grand écrivain américain Ralph Ellison avait vu cela arriver il y a déjà une dizaine d’années et formulait alors une question qui touche directement le cœur de la politique et de la culture américaine moderne, de manière très précise :

Que fait, par ailleurs, un jeune blanc qui, avec un transistor radio collé à son oreille, braillant un air de Stevie Wonder, hurlant des épithètes raciales à de jeunes noirs tentant de nager sur une plage publique – et cela au nom de la sainteté ethnique de ce qui a été déclaré comme le territoire du quartier ?

Incapable de répondre à cette question et fatigué après une longue période de règles réactionnaires au niveau racial, nous avons toutes les chances d’être tentés de glisser de l’idée que le race est une construction idéologique à la conclusion qu’il est largement temps de dénoncer celle-ci comme un piège et une illusion et de revenir à des politiques populistes de réformes économiques. Ainsi, s’attarder sur la race, ou réclamer des remèdes « spécifiques à la race » (race-specific) est suspecté d’être contre-productif et même malveillant. L’article fermement matérialiste de Barbara Fields dans la New Left Review sur les origines du racisme américain se clôt par la critique, étonnamment idéaliste, d’une mère ayant demandé à son enfant de quatre ans si une playmate est « noire » puis qui se mit à rire lorsque l’enfant lui répondit qu’elle était « brune ». « Le rire bienveillant de la jeune femme fut provoqué par l’innocence d’une jeunesse, corrompue bien trop tôt », écrit Fields, « mais malgré toute sa bienveillance, son rire accélère cette corruption ». Fields argue que la femme, de même que les intellectuels radicaux qui mettent en avant la race comme un « tragique fléau » aux États-Unis, donne une réalité à la race. Elle suggère plutôt qu’en faisant cela ils sont comme le Ku Klux Klan et les meurtriers blancs de l’adolescent noir Yusef Hawkins. D’autres disent que nous devrions refréner nos discussions sur les questions raciales car seules les questions économiques peuvent générer des succès électoraux. Les propositions concrètes varient largement sur ce qui devrait être mis en avant à la place de la race. Fields propose ainsi la stratégie intéressante, mais totalement fantasque, de la discrimination positive basée sur la classe, alors que pour William Julius Wilson et les nombreux penseurs politiques influents autour du journal libéral American Prospect, les questions pouvant désarmer la race sont celles dans lesquelles la classe moyenne blanche a un intérêt direct, notamment l’emploi et l’assurance santé.

De telles stratégies s’adaptent à l’humeur consternée et démoralisée du libéralisme américain contemporain, et elles font massivement appel aux électeurs Afro-Américains qui sont prêts à tout sauf au Reaganisme (malgré le taux de participation électorale très bas et le peu d’alternatives, ils supportent généralement la candidature de Bill Clinton). Néanmoins, selon moi, les initiatives évitant une discussion frontale sur la race n’ont que peu de chances de réussir, même dans leurs propres conditions limitées. L’absence d’un vote libéral des travailleurs – à la fois car peu d’ouvriers sont organisés, mais aussi parce qu’une majorité de ceux venant de foyers blancs, contenant un syndicaliste, ont voté pour Reagan et Bush lors des trois dernières élections – laisse présager d’une alliance peu propice en cours, modérément progressive et basée sur la classe. Les démocrates ne pourront pas non plus être plus silencieux sur la justice raciale qu’ils ne l’ont été lors des récentes campagnes. La réticence de Clinton à commenter les rebellions de Los Angeles est une opération standard (exception faite durant la campagne de Jackson) concernant la race dans les politiques présidentielles démocrates post-1972, et non pas un phénomène nouveau. La stratégie consistant à ignorer la race a, en ce sens, été réellement tentée.

De même, les républicains ne s’engagent pas plus dans des débats ouverts sur la race. Ils formulent leur appel à un « vote de blancs » en termes de réformes sociales, d’écoles de quartier, de dureté face aux crimes et aux naissances « illégitimes ». Dans la course pour devenir gouverneur du Mississippi de 1991, le gagnant de l’aile droite du parti républicain Kirk Fordice, conclut une campagne de publicité contre les aides publiques par une photographie d’une femme noire et de son bébé. Il invitait littéralement les Mississipiens à voter contre les Afro-Américains, mais fit cela sans parler directement de race. Dans le sillage des rebellions de Los Angeles de 1992, la déclaration la plus essentielle de Bush fut : « Pour tous ceux qui se soucient de notre jeunesse, il est douloureux qu’en 1960, le pourcentage de naissances chez les mères célibataires fut de 5% – et que désormais il soit de 27% ». Comme le correspondant américain du journal londonien Observer, Andrew Stephen, le nota, « Pour les millions d’Américains qui entendirent cette importante déclaration, ce qu’il disait en réalité était »je parle, bien évidemment, des noirs ». ». Même le très célébré Willie Horton en commentant la campagne de 1988 de Bush ne dit rien sur la race. Durant la campagne de 1992, Dan Quayle réussi à instrumentaliser l’hostilité contre les mères noires bénéficiants de l’aide sociale en parlant, entre autres, du personnage de sitcom blanc Murphy Brown. Une attention sérieuse envers la race est donc déjà absente des politiques américaines, et c’est logiquement la droite qui en bénéficie.

Mais le contenu positif des programmes de réformes économiques ne risque-t-il par de sevrer les électeurs blancs des politiques basées sur la race, ouvrant ainsi la voie à des expériences dans les campagnes électorales susceptibles de traverser les frontières raciales (racial lines) pour nourrir l’idée selon laquelle la race ne doit pas diviser les ouvriers ? Une telle stratégie a sous-tendu une large partie de l’approche de la race et de la classe qu’avait la gauche blanche américaine durant les dernières décennies. Les syndicats furent notamment perçus comme inculquant aux ouvriers blancs que leurs intérêts économiques coïncident avec ceux des Africains-Américains et que mettre leurs organisations en danger par des assauts « prématurés » contre le racisme, fut perçu comme allant contre les intérêts non seulement de la justice de classe mais également de l’égalité raciale.

Dans la mesure où nous arguons que la blancheur et les diverses sortes « d’ethnicités blanches » sont des réactions à l’aliénation, un cas intéressant de cette stratégie, issue d’une longue tradition, consistant à surmonter la race en mettant en lumière la classe, peut être présenté ici. Nous pourrions insister, comme je le fais dans Wages of Whiteness, sur le rôle de l’impuissance dans le travail et l’engendrement d’un règlement qui leur fait croire qu’ils sont des « ouvriers blancs », ou nous pourrions suivre « Reification and Utopia in Mass Culture » de Frederic Jameson en insistant sur la manière dont l’aliénation produite par des structures bureaucratiques et une culture commercialisée aide à assurer un ersatz d’ethnicité chez les blancs. Dans tous les cas, il semble que la participation à d’authentiques luttes contre l’oppression et l’impuissance soit un antidote utile contre la blancheur. Lorsque par exemple, une supportrice « blanche de droite » de la tentative de David Duke de devenir gouverneur de Louisiane en 1991 stoppa sa litanie contre le mythe « des noirs et de l’aide sociale » (« Ils achètent de nouvelles voitures chaque année … ») dans une interview avec USA Today, elle ajouta : « L’État ne va pas s’occuper de moi ». Peut-être que s’il y avait un large mouvement pour un système de santé décent cette femme pourrait s’y joindre, mettre la pression sur l’État, gagner une sorte de pouvoir et, au cours de sa lutte aux côtés des pauvres noirs, remettre en question le mythe qu’elle récitait jusqu’alors.

Il est difficile d’imaginer une assaut efficace contre la suprématie blanche qui ne tiendraitpas compte des millions de petits miracles de ce type, et qui n’inclurait pas un ralliement autour des griefs liés à la classe. Mais plus problématique encore est la tendance à supposer que la redécouverte de la mise en lumière de questions économiques règle tous les problèmes, ou même à appréhender les questions de stratégie politique en ne tenant compte ni de la race ni de la classe. Le dossier historique des réalisations antiracistes à partir de réformes économiques est bien mince. Du National Labor Union jusqu’aux populistes de la CIO, peu importe ce que nous souhaitons qu’ils aient réalisé et peu importent leurs autres réalisations, de telles coalitions ne surent pas répondre aux attentes lorsque la justice raciale fut en jeu. Ce dossier ne montre d’ailleurs pas non plus que les luttes communes peuvent « enseigner » une humanité commune sur le long terme. L’aile Tom Watson des populistes apprit spectaculairement la leçon de l’unité noirs-blancs et, plus spectaculaire encore, l’oublia aussitôt. L’expérience de la défaite – et il n’y a aucune garantie que les mouvements de classe vont gagner – entraine avec elle une recrudescence de la suprématie blanche. La convention agonisante du National Labor Union envisageait sérieusement certaines propositions de l’intellectuel sudiste raciste Hinton Rowan Helper pour dégager les noirs des États-Unis, tandis que le Knights of Labor, si brillamment égalitariste dans ses heures les plus glorieuses, commença à décliner après avoir accepté une résolution pour coloniser les Afro-Américains en vue d’aider « le prolétariat blanc ». Le motif pour lequel la meilleure issue dans un nouvel effort de réformes économiques minimise l’emphase immédiate sur la justice raciale reste flou, en particulier étant donné que la substance des réformes mollassonnes sur l’offre des néolibéraux, qui sont le fer de lance des stratégies économiques, est rarement ce par quoi les grandes transformations dans la conscience politique sont faites.

Les partisans de l’importance croissante mise dans l’appel au réformisme économique et au silence continu autour de la race ont parfois internalisé une sorte de marxisme qui entend mettre l’accent sur la réalité objective des rapports de classe comme quelque chose s’opposant à l’idéologie de la race. Je n’ai aucun problème avec cette distinction, cependant en l’appliquant nous devons imaginer que les ouvriers voient objectivement le monde à travers leur expérience de classe, dans une part de leur cerveau, et subjectivement à travers le filtre distordant de la race d’autre part. À un certain niveau de conscience, la classe est tout sauf un reflet fidèle de la réalité objective. De plus, la manière subjective par laquelle les ouvriers blancs perçoivent et définissent la classe est, aux Etats-Unis, totalement façonnée par leur blancheur. Deux récentes études sur les ouvriers du New Jersey confirment par ailleurs ce point. Dans l’excellente étude sociologique de David Halle sur les ouvriers du secteur chimique, les ouvriers blancs s’identifient comme des « travailleurs » ou des « classes moyennes ». Ils ont tendance à voir leurs voisins blancs comme eux en termes de classe, que ces voisins soient ou non des ouvriers salariés. Ils voient les ouvriers noirs qui ont les mêmes emplois qu’eux – des travailleurs qui sont, plus que les voisins blancs, plus nombreux à partager une appartenance à l’AFL-CIO avec les ouvriers du secteur chimique – comme différents en termes de classe, comme des «fainéants» et des « intrus ». Plus frappante encore est la récente étude de Katherine Newman sur le déclin industriel, qui se base sur des entretiens avec d’anciens ouvriers blancs dont l’usine a fermé à Elizabeth, dans le New Jersey. Nombre de ces ouvriers analysent cette austère expérience de classe en disant que leur employeur fut forcé de partir car il était impossible de faire des profits tout en employant des noirs et des hispaniques. Un mouvement espérant déborder David Duke simplement en popularisant un type de plans contre le chômage et pour le système de santé qui bénéficierait aux blancs les plus durement touchés, qui forment une large part de sa circonscription, pour attaquer de front le problème que beaucoup des pauvres blancs accusent l’État Providence de bénéficier à « ces gens là » serait illusoire. En tant qu’étude influente citée par le Edsalls elle a, pour un secteur clé de l’électorat blanc, « redéfini virtuellement tous les symboles et thèmes progressistes en termes raciaux et péjoratifs ». Dans une telle situation, on peut aisément arguer qu’attaquer le racisme est une condition préalable à des réformes se basant sur la classe tout comme les réformes se basant sur la classe sont une précondition pour attaquer le racisme.

Il y a environ un demi-siècle, C.L.R. James critiquait la stratégie de la gauche traditionnelle concernant la race et la classe en écrivant que « le slogan »Noirs et Blancs, unissez-vous dans votre lutte » est irrécusable en principe … Mais il est souvent trompeur et parfois même offensant face à la réalité multiple, tumultueuse et souvent meurtrière de la réalité des rapports raciaux aux États-Unis ». Nombre de ceux souhaitant défendre aujourd’hui une emphase unique sur les griefs économiques communs devraient récuser des termes comme « luttes », lorsqu’ils mentionnent la race dans leurs slogans et devraient même carrément récuser ce terme de leurs slogans. Mais nous devrions tout de même partager le malaise de James avec toutes les stratégies politiques qui supposent que les griefs de classe aux États-Unis ne peuvent être combattus sans porter une attention complète à la race.

Le théoricien britannique Terry Eagelton a jugé que le genre et la nation, tout comme la classe, sont des identités socialement construites basées sur l’aliénation qui « annule les particularité de la vie individuelle dans un collectif anonyme ». Mais il a refusé de suivre « certaines des théories poststructuralistes contemporaines » en concluant que nous devrions par conséquent supposer que l’on peut « faire le tour » de ces identités plutôt que de « couper à travers elles ». Il argua que « puisque la vérité demeure que les femmes sont opprimées en tant que femmes – de telles catégories, bien que pouvant être ontologiquement vides, continuent à exercer une force implacable » – nous devons lutter pour le (et parler du) genre. Nous devons poursuivre une stratégie politique « prônant l’anéantissement des catégories les plus métaphysiques ». Je suggérerais, quant à moi, que la race est une autre de ces catégories « ontologiquement vide » et « métaphysique » à laquelle nous devons nous confronter pour l’abolir. Beaucoup de gauchistes ou de libéraux admettraient peut-être la vérité qui réside dans cette critique de l’économisme, mais continueraient cependant à arguer que, que cela vous plaise ou non, des politiques « spécifiquement raciales » ont été en pratique complètement discréditées par leur inapplicabilité. En faisant un sérieux effort pour localiser « l’aile gauche des possibles », ils pointent les réalités démographiques et les schémas du vote des blancs et mettent ainsi l’accent sur les dangers d’une « démarche solitaire » des minorités qui s’organiseraient autour de griefs spécifiques. En effet les Edsalls et d’autres écrivains récents qui soutiennent des stratégies économiques ne le font pas par rejet de l’importance de la suprématie blanche mais – comme le meilleur exemple récent de telles stratégies, Bayard Rustin – sans prendre en compte l’influence néfaste du racisme. Lors d’un important débat public – durant les récentes élections sénatoriales – avec le politicien démocrate de Caroline du Nord Harvey Grant, une victime de l’offensive contre la race de Jesse Helm, l’historien populiste Lawrence Goodwyn défendit les réformes économiques comme la seule stratégie démocrate viable car il ne voyait aucun autre moyen de se sortir du racisme de l’électorat américain.

En s’opposant à un tel économisme nous devons être assez humbles pour admettre qu’il a triomphé comme stratégie contre la réaction car les alternatives existant contre cette-dernière se sont montrées bien moins attrayantes. Un libéralisme se basant sur la poursuite d’une discrimination positive incomplète ne s’est pas montré plus attractif qu’un libéralisme basé sur des créations d’emplois ou un système de santé d’emplois incomplets. Les tentatives de combiner et de transcender ces deux approches au sein d’une coalition arc-en-ciel (Rainbow Coalition) se sont largement montrées paralysantes. Les initiatives pour unir les ouvriers autour de revendications économiques révolutionnaires, plutôt que réformistes, ont eu une audience bien moindre que les appels de David Duke. En tentant de stopper un Duke, ou un Georges Bush, les opposants à la réaction se mettent à graviter autour de réformes économiques presque par défaut. Soutenir le pâle populisme d’Eddie Edwards en Louisiane ou Bill Clinton au niveau national n’est pas tant la « politique du moins pire » que le dernier recours existant.

Mais aussi compréhensible que soit ce « dernier recours », il n’en reste pas moins une impasse. Cette stratégie échoue généralement, même selon ses propres termes, en n’empêchant pas les Helms, Bush et Reagan d’accéder à la victoire (elle n’arrive même pas à empêcher Duke de gagner une majorité des « votes des blancs »). Plus sérieusement, la prudence et la peur de discussions ouvertes sur la race, alimentées par une attention constante aux « possibilités » électorales immédiates nous aveuglent quant aux vraies tensions au sein de la suprématie blanche. Cela nous laisse dans l’incapacité d’évaluer la façon dont un vrai questionnement sur la blancheur dans la culture américaine ouvre l’opportunité de mobiliser les gens dans une opposition bien plus effective à la fois aux oppressions de race et de classe. Tirer avantage de telles possibilités requiert non seulement que nous continuions à parler de la race, mais également que nous nous intéressions à un aspect généralement négligé lorsque l’on s’intéresse à la race aux États-Unis, la question de savoir pourquoi les gens pensent qu’ils sont blancs et si oui ou non ils devraient arrêter de penser cela.

Vers un dépérissement de la blancheur

Lorsque les habitants des États-Unis parlent de la race, ils parlent, généralement, uniquement des Afro-Américains, des Amérindiens, des hispano-américains et des Asiatiques-Américains. Lorsque les blancs entrent dans le débat, c’est uniquement car ils se « comportent » d’une certaine manière envers les non-blancs. On suppose généralement que les blancs « n’ont pas de race », bien qu’ils puissent être racistes. Les propositions les plus critiques des récents travaux universitaires sur la construction sociale de la race sont survenus précisément parce que les écrivains ont voulu s’attaquer à l’idée qu’il suffirait d’expliquer pourquoi les gens sont considérés comme des Noirs, des Asiatiques, des Amérindiens ou des Hispaniques et non pas à ce que Theodore Allen a magistralement nommé « l’invention de la race blanche ». Coco Fusco résume cette importante idée et sa portée politique en écrivant que : « les identités raciales ne concernent pas seulement les Noirs, les Latinos, les Asiatiques, les Amérindiens, etc. … ; elles sont également blanches. Ignorer l’ethnicité blanche revient à donner encore plus de puissance à son hégémonie en naturalisant celle-ci. ».

Afin de contribuer de la manière la plus complète possible à l’émergence d’une nouvelle société, les militants qui s’appuient sur les idées voyant la race comme une construction sociale doivent focaliser leur énergie politique à exposer, démystifier et défaire l’idéologie bien particulière de la blancheur, plutôt que de parler de la race en général. En défendant cette position, trois points majeurs méritent que l’on s’arrête dessus. Le premier est que, bien que ni la blancheur ni la négritude (Blackness) ne soient des catégories raciales scientifiques (ou naturelles), la première est infiniment plus fausse que la seconde, et c’est justement cette fausseté qui la rend si dangereuse. Le deuxième point est qu’en considérant que la blancheur et la négritude sont « la même chose » nous sapons ce qui est devenu, via la notion de « racisme inversé » (reverse racism), un instrument majeur renforçant le refus populaire chez les blancs de s’attaquer à la fois au racisme et à eux-mêmes. Le dernier point est que la blancheur est désormais une forme particulièrement cassante et fragile de l’identité sociale et qu’elle peut être combattue.

L’analyse moderne la plus pénétrante sur la blancheur est de loin un essai de seulement deux pages publié dans un magazine de société (lifestyle magazine). Écrivant dans Essence en 1984, James Baldwin réfléchissait sur le fait d’ « Être »blanc » et autres mensonges » (On Being »White » and Other Lies) et mit immédiatement le doigt sur ce qui fait de la blancheur une catégorie à part en tant que phénomène social américain. « La crise du leadership dans la communauté blanche est assez remarquable – et terrifiante – » écrivit Baldwin dès le début de son texte, « car il n’y a, en fait, aucune communauté blanche ». Il ne s’agit pas simplement de dire que la blancheur est oppressive et illusoire ; mais qu’elle n’est rien d’autre que cela. Nous parlons de la culture et de la communauté Afro-Américaines, et c’est très bien comme cela. En effet, la construction de divers groupes ethniques africains au sein du peuple Afro-Américain, si lucidement décrite par Sterling Stuckey, est l’authentique histoire d’un melting pot américain. Dans son attaque passionnée du concept de race Afro-Américaine et de race blanche, Barbara Fields caractérise les Afro-Américains de « nation ». C’est précisément ce que les blancs ne sont pas. Il y a bien une culture américaine, mais elle est assez « mulâtre » (Mulatto), pour reprendre la fine description qu’en fait Albert Murray. S’il y a une culture sudiste elle est encore plus métissée que la culture américaine. Il y a des chansons irlando-américaine, des quartiers italien-américains, des traditions slaves-américaines, des villages allemands-américains, etc. … Mais de telles cultures ethniques sont toujours menacées d’être englouties par le mensonge de la blancheur. La blancheur désigne, de Little Big Horn jusqu’à Simi Valley, non pas une culture mais précisément une absence de culture. C’est une attente assez vide, et donc terrifiante, que celle de bâtir une identité à partir de ce que quelqu’un n’est pas et de se demander comment freiner cela.

Quasiment aucune initiative de gauche n’a interpellé les ouvriers blancs afin de critiquer, et encore moins d’abandonner, leur blancheur. Le commentaire magnifique de Baldwin dans le film The Price of the Ticket selon lequel « tant que vous pensez que vous êtes blancs, il n’y a aucun salut pour vous », semble plus poétique que politique pour les radicaux qui ont trop longtemps confiné leurs luttes à encourager les blancs à s’unir aux noirs et qui ont trouvé qu’il était difficile de désarmer le racisme, et encore plus de penser à abolir la blancheur. Pourtant une politique hautement poétique est exactement ce qui est requis dans une situation où les ouvriers qui s’identifient comme blancs sont tenus de battre en retraite face à une réelle unité de classe et un antiracisme conséquent. Dans un essai fascinant de 1974, soulignant les conditions requises à l’émergence d’une unité des luttes des travailleurs, le grand théoricien vivant à Londres A.Sivanandan s’opposa aux formulations habituelles des rapports entre race et classe, écrivant que « en recouvrant son sens de l’oppression, à la fois de l’aliénation technologique et d’une culture blanche, la classe ouvrière blanche arrive à une certaine conscience de l’oppression raciale ». Sur ce point, le rejet de l’oppression raciale par les ouvriers blancs ne doit pas uniquement émaner de la participation commune à la lutte des classes, ou même à la lutte antiraciste, aux côtés des noirs, mais également d’une critique de la culture vide de la blancheur elle-même. Rejeter la blancheur fait ainsi partie d’un processus qui permet à la fois de renforcer la lutte contre le racisme et de recouvrir un vrai « sens de l’oppression » au sein des ouvriers blancs.

Tant qu’elle n’implique par une critique de la blancheur, la remise en cause du racisme se montre généralement superficielle et limitée. En effet, à ce point de jonction horrifiant dans les rapports de race, la plupart des blancs se décrivent eux-mêmes comme « non-racistes ». Même la suprématie blanche de David Duke, qui se traduit par la National Association for the Advancement of White People, permet à leurs soutiens de sentir que, comme l’un d’eux le déclarait à USA Today, ils ne font que la « même chose » que les Noirs dans la NAACP. Même certains membres assumés du Klan se décrivent désormais comme « non-racistes ». À St Louis, de jeunes blancs appellent les noirs « nègres » en partant du postulat « non raciste » qu’ils décrivent des attitudes et non pas de la génétique. « Les noirs sont gentils et polis », disent-ils, « mais les nègres sont de la vermine ». Il est facile de voir de tels raisonnement comme de la pure hypocrisie, notamment venant de la bouche de David Duke, mais nous devrions également affronter le fait que de nombreux blancs se sentent totalement étrangers à ceux que l’on nomme « intolérants » ou « racistes ». Pour la plupart des étudiants blancs ces termes impliquent le fait d’être « extrémistes », « violents » ou « en dessous de la moyenne ». La plupart de ces étudiants sont persuadés de ne pas être concernés par ces termes.

L’expression destructrice de « racisme inversé » grandit de plus en plus avec l’assurance qu’ont les blancs d’avoir dépassé la race. Ils sont persuadés de voir le monde à partir du seul mérite, alors que les multiculturalistes, les défenseurs de la discrimination positive, les pécheurs amérindiens, les nationalistes noirs et les leaders libéraux « ramènent la race dans le débat ». Une analyse qui se contente simplement de démystifier les conceptions de la race, sans se concentrer sur la critique de la blancheur, court le risque de renforcer ces notions très répandues.

Toute la lutte contre le concept de « racisme inversé » est en fait terriblement difficile lorsque nous échouons à questionner réellement la blancheur et qu’au lieu de cela nous restons sur le terrain politique habituel. Les conservateurs, comme le disait bizarrement Martin Luther King, occultant le fait qu’il était lui-même un défenseur de la discrimination positive, croient réellement en des normes sans race se basant ainsi sur un « contenu individuel ». Nous tentons donc d’argumenter à partir d’exemples historiques pour un auditoire qui n’est pas forcément disposé à voir sur le long terme. Nous pensons que le racisme implique le pouvoir systématique de dominer et que puisque les personnes de couleur n’ont pas un tel pouvoir, le racisme inversé n’est pas un concept pertinent. Pourtant, cet argument tout à fait valable tombe souvent dans les oreilles d’un sourd puisque les premiers à croire en l’idée d’un « racisme inversé » sont généralement les blancs persuadés d’être eux même sans pouvoir. Souvent, désespérés, nous commençons notre dernière phrase par « Mais vous refusez de voir que … ».

Mais ceux qui se sentent victimes du « racisme inversé » voient bien, eux. Ils voient bien, avec juste la bonne dose d’aveuglement, que le fait qu’ils soient blancs (mais non racistes) et qu’ils aient des privilèges de blancs, leur demande d’ouvrir les yeux. Lors du procès de la Simi Valley, ils virent Rodney King se faire rouer de coups, mais comme l’a montré un juré, d’une façon ou d’une autre King semblait tout de même « contrôler » la situation et menacer les policiers blancs. Lorsque Bill Clinton fit référence à sa blancheur, lors de sa comparution devant la coalition arc-en-ciel afin de s’en prendre à la rappeuse Sister Souljah, il espérait faire appel à des vues partagées par de nombreux blancs. Ou peut-être que ce n’était là que sa façon de voir. Il s’en prit au commentaire de Sister Souljah selon qui il est banal que de jeunes noirs de South Central à Los Angeles qui s’attaquent et se tuent mutuellement, puissent envisager de faire la même chose aux blancs pendant une semaine. En lui-même, le commentaire de Souljah n’est rien d’autre qu’un exercice introductif à la sociologie, mais le son de cloche de Clinton semblait comparer Souljah à David Duke. Sa demande que les auditeurs imaginent une situation qui serait inversée et que Duke fasse le même commentaire que Souljah était d’une certaine manière totalement absurde. Qu’est ce qui serait « inversé » dans cette situation? Duke irait-il à Simi Valley ou à Beverly Hills en disant qu’il est banal que des blancs qui s’attaquent entre eux toute l’année veuillent attaquer des noirs pendant une semaine ? La situation ne peut tout simplement pas être inversée. La police n’isole pas les blancs pour les harceler racialement et les brutaliser. On ne tue pas des centaines de jeunes blancs dans des guerres contre la drogue ou des guerres de gangs. Seuls les blancs peuvent prendre le commentaire de Clinton au sérieux. Et c’est d’ailleurs ce qu’ils font.

Mais l’incident de Sister Souljah doit également nous alerter sur le fait que nous ne devons pas capituler devant la blancheur. La coalition arc-en-ciel, devant laquelle a parlé Clinton, arrive à mobiliser des dizaines de milliers de blancs non seulement autour de politiques sociales démocratiques mais également autour de l’idée que la lutte contre le Reaganisme devrait inclure des personnes de couleur en tant que constituante centrale et comme leaders. Le succès le plus spectaculaire de la coalition arc-en-ciel dans la mobilisation de jeunes ouvriers blancs vers l’idée que le style de lutte du mouvement de libération noir était bien plus en phase avec leurs conditions sociales que n’importe quelle politique blanche – la mobilisation d’ouvriers automobiles du Midwest dans des rassemblements impressionnants en 1988 – ne s’est pas, il est vrai, toujours traduit en votes. La désorganisation de cette coalition, son manque de démocratie et sa timidité politique combinés au pouvoir continu de la mentalité raciale chez les blancs ont limité l’étendue jusqu’à laquelle les ouvriers blancs acceptent les non-blancs politiquement, mais la possibilité qu’ils puissent faire cela dans une organisation se mobilisant à la fois sur les questions de classe et de race, était clairement présente.

Nous pourrions penser que beaucoup de blancs aiment des artistes hip-hop comme Sister Souljah bien plus qu’ils n’apprécient Bill Clinton. L’énorme popularité de la musique et du style hip-hop dans la jeunesse blanche a souvent été décrite comme une fascination pour la violence et le sexisme au sein des jeunes hommes blancs de banlieue ; pourtant il semble que cela aille bien plus loin. La variété des messages des rappeurs attirent des hommes et des femmes des classes moyennes et ouvrières blanches, du collège à l’âge adulte. Contrairement au rock, qui amena les blancs à la musique Afro-Américaine mais qui dilua rapidement les influences noires de ce style musical, les blancs s’approprient le hip-hop sans pour autant vouloir le changer. En cela, le parallèle est plus proche de l’attrait de la classe ouvrière blanche pour la musique soul des années 1960 et 1970 (et c’est toujours le cas, voir notamment le film The Commitments) et peut-être pour le reggae également. Le hip-hop offre aux jeunes blancs non seulement la spontanéité, l’expérimentation, l’humour, le danger, la sexualité, les mouvements physiques et la rébellion, qui sont absents de ce que l’on considère comme la culture blanche, mais le hip-hop offre également une critique explicite et sévère de la blancheur.

Il serait bien évidemment ridicule de clamer que chaque fan de hip-hop blanc puisse trouver le chemin de sortie de la blancheur, sans parler du racisme. Il n’y a pas de solution miracle au racisme en Amérique et il est important de pointer les limites, comme les possibilités. Le « guido » de la sous-culture dans le New York Italo-américain, très bien décrit dans les récents écrits de Donald Tricarico, est un exemple ambigu de ces possibilités et de ces limites. Les Guidos ont pour la plupart adopté les codes du hip-hop et affirmé une identité italo-américaine distincte contre les « prétendants » blancs américains. Ils parlent d’eux même comme étant des Guinéens tournant les insultes anti-italiens, anti-noirs comme autant de signes honorifiques. Mais la rupture avec le racisme est loin d’être complète. Comme le souligne Tricario, en de nombreux points, les Guidos, « résistent à l’identification avec les jeunes noirs » et « mordent la main-même qui a nourri leur style ».

Historiquement, l’utilisation d’une image (souvent distordue) d’un mode de vie Afro-Américain afin d’exprimer une critique de la « culture blanche », ou le désir d’un mode de vie différent, n’a jamais réellement été un antidote au racisme. Ce vaudeville reflète de tels désirs sous le masque noir (blackface) tout en continuant à mépriser les Afro-Américains dans une parfaite illustration de la sage observation de Herman Melville que « … l’envie et l’empathie, deux passions irréconciliables en théorie, se rejoignent néanmoins pour ne former plus qu’une ». En un sens, plus ce désir est fort, plus la réaffirmation de la blancheur et de la suprématie est forte. L’usage de la culture Afro-américaine pour critiquer la blancheur, comme le montre Norman Mailer, de manière largement involontaire, dans « The White Negro », n’est jamais sans superficialité, superstition et paternalisme. La perte de la blancheur peut avoir la même beauté que dans le film de John Waters Hairspray ou la même faiblesse et arrogance que dans Soul Man. Et ces deux extrêmes n’apparaissent pas qu’entre, mais aussi au sein, des individus blancs. Finalement, en un certain sens, les blancs ne peuvent pas totalement renoncer à leur blancheur, même s’ils le souhaitent. L’héroïne italo-américaine du film de Spike Lee Jungle Fever est un exemple de traitre à sa race ; pourtant lorsque la police arrive, elle reste blanche.

Mais même en prenant en compte tous ces problèmes, on ne peut pas ignorer les implications politiques du questionnement de masse de la blancheur comme une mode ainsi qu’une possibilité aux États-Unis. Dans diverses situations, y compris la campagne de Duke, les blancs avouent leur confusion quant à savoir si cela vaut vraiment la peine d’être blanc. Nous devons affirmer que cela n’en vaut pas la peine et que nombre d’entre nous ne souhaitent pas être blancs. Des initiatives contre un Duke ou un Bush ne devraient pas seulement être orientées vers une classe ou vers l’antiracisme, mais devraient en un sens être explicitement anti-blancs, avec une attention particulière sur la mise en lumière de la manière dont la blancheur installe une sorte d’apathie chez les blancs dans les politiques et la misère de la vie quotidienne. Lorsqu’un Clinton favorise la blancheur, nous ne devrions pas le laisser s’en tirer à si bon compte, pour la simple raison que ses commentaires sont racistes. Notre opposition devrait se focaliser sur le contraste entre la banqueroute des politiques blanches et les possibilités de non-blancheur. Nous devrions pointer non seulement que les blancs et les personnes de couleurs ont souvent des intérêts communs mais que les personnes de couleur agissent en faveur de ces intérêts bien plus conséquemment – dans la politique, au travail, et de manière très forte dans les luttes communautaires – précisément parce qu’ils ne sont pas embourbés dans la blancheur. Nous devrions transformer le « racisme inversé » d’un juron en une injonction (renversez le racisme!), faire campagne pour la discrimination positive sur la base à la fois de lutte pour la justice et du combat contre les privilèges qui reproduisent tragiquement la blancheur. Les coalitions pour des réformes économiques doivent être considérées non seulement comme des relais pour des mobilisations de classe et pour désarmer le racisme, mais également comme des lieux où les blancs apprennent que les non-blancs font généralement plus de connections entre la classe et la communauté que les blancs et tiennent donc une place centrale dans les mouvements insurgés. Si même MTV réalise qu’il existe une audience de masse pour la critique de la blancheur, nous ne pouvons pas ne pas nous rallier à, et ne pas apprendre d’un engagement constitutif à son abolition.

David Roediger

Notes

[1]David ROEDIGER, Accounting for the Wages of Whiteness. U.S. Marxism and the Critical History of Race » In : Wulf D. HUND, Jeremy KRIKLER et David ROEDIGER (dir.), Wages of Whiteness & Racist Symbolic Capital, Lit Verlag, 2011.

[2]On peut cependant noter : Elizabeth ESCH et David Roediger, « Pour déracialiser il faut penser la race », Période, http://revueperiode.net/pour-deracialiser-il-faut-penser-la-race-et-la-classe/ , Juin 2014. Ainsi que : David Roediger, « L’éclipse de la race et de la classe » In : Félix BOGGIO ÉWANJÉE-ÉPÉE et Stella MAGLIANI-BELKACEM (dir.), Race et capitalisme, Syllepse, 2012.

[3]Sadri KHIARI, « Les mystère de « l’articulation » races-classes », Parti des Indigènes de la République, http://indigenes-republique.fr/les-mysteres-de-l-articulation-races-classes/ , Juin 2011.