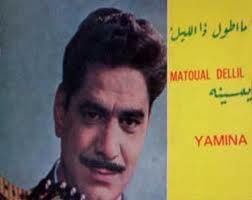

Ce jour-là, au oud, y a le grand Ahmed Wahbi. Un homme charmant, à la belle chevelure noire, un air distingué, une petite moustache insolente qui détonne avec son regard brun, doux et bienveillant. Son jeu est précis, et sa voix surtout – un baryton-basse au timbre exceptionnel, dégageant une chaleur envoûtante se mariant si bien au son de son oud qu’il parvient à faire parler de manière si humaine, si plaintive…

Un homme suivi d’une sorte de cour entre soudainement dans le cabaret. On l’installe avec empressement. Car le monsieur est un bon client. Il est gros, visiblement très riche, parle fort, et ne semble pas tellement goûter l’art magnifique qui s’exprime à quelques mètres de lui. On le craint. On dit de lui que c’est une sorte de mafieux, que son argent est sale et que mieux vaut ne pas trop l’embêter.

En 1967, la Palestine est en guerre. Et le monsieur est un sioniste patenté. Il interrompt l’orchestre (c’est, paraît-il, une habitude chez lui dans ce cabaret, une sorte de privilège…) mais cette fois, il réclame de l’orchestre un titre bien précis: l’hymne israélien.

Certains musiciens, des Juifs, connaissent cet air; même s’ils sont parfois gênés de la pression qui s’exerce sur leurs camarades, ils joueront. Depuis quelque temps, l’amitié qui a pu exister entre eux et leurs collègues musulmans (surtout dans les années 30 et 40, notamment pendant l’occupation) a tendance à subir à ce moment-là une certaine pression.

Mais cela demeure latent dans le milieu des musiciens, chez des gens qui continuent à s’entendre sur ce qui demeure pour eux l’essentiel: l’amour de la musique arabe. Ils continuent malgré tout à travailler ensemble, à jouer ensemble, les uns avec les autres. Les autres musiciens présents sur scène ce jour-là, des Arabes, un peu honteux de devoir jouer cet air en public, qui plus est sur les ordres d’une personne si antipathique, décident quand même de s’exécuter, par peur, en se disant que leur professionnalisme leur permettra sûrement de suivre une mélodie qui ne devait pas être si compliquée…

Seul un homme refuse cette humiliation. Il se lève, pose son instrument et va s’asseoir à une table sans rien dire.

Mais le mafieux ne l’entend pas ainsi: « pour qui il se prend celui-là ? Il est trop bien pour jouer l’air de mon pays ? Pas grave de toutes façons….y a des Juifs sur scène, et tout le monde le sait : un Juif, ça vaut deux Arabes ! »

A ces mots, Ahmed Wahbi – car c’était lui l’homme silencieux refusant de jouer l’air colonialiste, se lève et se dirige vers le grossier personnage. Très rapidement, d’un air décidé, l’artiste, cet homme raffiné, sensible et doux, décoche une droite au gros provocateur veule, dominant, raciste et imbu de lui-même.

Tout le monde est abasourdi. Il a osé !

Mais l’homme humilié a des appuis, il est puissant, et malgré tout son talent et l’amour que lui vouent des millions de Maghrébins, Ahmed Wahbi n’est qu’un Arabe, admiré par d’autres Arabes… On lui explique sérieusement que sa vie est menacée, et qu’à cause de son geste, il ne pourra pas rester en France où il venait pourtant de relancer sa carrière auprès de la communauté immigrée.

Cet artiste extraordinaire a compromis son séjour en France, sa carrière, pour défendre son honneur – qui est aussi le nôtre. Nous devons lui en savoir gré et honorer sa mémoire. Car en plus de ses oeuvres magnifiques qui ont enrichi notre patrimoine, il a aussi incarné une certaine dignité que nous ne devons pas oublier.

Devoir quitter la France, pour lui, ça n’était pas rien: il y était né et sa mère était française.

Enfant, c’était de Mohamed Abdelwahab qu’il était fan; et adolescent, ayant suivi son père à Oran à la fin des années trente, c’est au sein des scouts musulmans qu’il découvrit le militantisme. Il devint un chanteur arabe, choisit comme nom d’artiste « Ahmed Wahbi » et représenta d’ailleurs fort bien le chant arabophone dans divers festivals moyen-orientaux – notamment à Abou Dhabi en 1975 où il obtint un premier prix.

Il avait déjà interrompu une première fois sa carrière pour des raisons politiques. C’était lors de la guerre de libération contre la France pendant laquelle il créa une troupe nationale pour le FLN.

L’originalité de son art résidait dans sa volonté de créer une musique opérant une synthèse entre l’esthétique moyen-orientale (dans l’utilisation des violons bien sûr, mais surtout dans les modes mélodiques et les techniques de chants typiques des crooners égyptiens) et l’art traditionnel bédouin de l’Oranie (utilisation centrale de la gasba, du gallal et des rythmes typiquement oranais), et ce pour interpréter des textes écrits par des poètes bédouins du XIXe ou du début du XXe siècle, dont il rechercha et collecta les oeuvres, et qu’il permit de faire connaître du grand public. Parfois, il écrivit ou fit écrire lui-même des textes imitant l’esthétique des textes traditionnels bédouins. En cela, son art réalisant une certaine unité tout en étant enraciné dans diverses périodes, divers espaces et divers registres – un art ô combien plaisant et émouvant, a aussi joué un rôle majeur dans la conscientisation politique et culturelle des Algériens grâce à une musique à la fois typiquement arabe, s’inscrivant parfaitement dans les goûts du moment (dans l’espace culturel qui était celui du nationalisme anticolonialiste), mais aussi authentiquement algérienne, dans ses textes, dans ses rythmes et dans l’atmosphère qu’elle parvient à créer.

Aujourd’hui, presque tous le connaissent grâce à son tube « Fat elli fat »; les amateurs de poésie bédouine apprécient bien sûr « Serej ya fares », « Zendha ichali » ou « Metoual dellil »; les fans de raï aiment sûrement « Wahran Wahran » ou « Alach tloumouni » – grâce aux reprises de Khaled ou de Cheb Fethi, et tous les Algériens ont les larmes aux yeux en écoutant « Ya Dzayer » ou « Lesnamia », cet hommage à El Asnam après le tremblement de terre de 1954. Les amateurs de rap savent peut-être que les mesures envoûtantes faisant tout le charme de « Tonton du bled » sont reprises de « Hargetni dem3a ». Et les amoureux du cinéma algérien ont certainement reconnu dans la célèbre scène du café de Omar Gatlatou – lorsque Omar et son pote Moh smina noient leur chagrin en récitant les vers de « youm el khmiss », la voix émouvante de Ahmed Wahbi…

Mais tous, nous devons aussi nous souvenir de son geste qui lui coûta si cher, grâce auquel il restera dans nos coeurs et nos consciences toute notre vie.

Et maintenant, fi khterkum, un peu de classe, de beauté et de raffinement…